*******************************

MASAMI COLLECTION

******************************

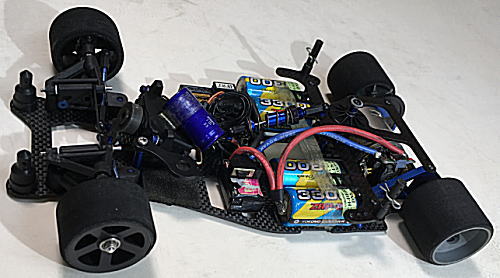

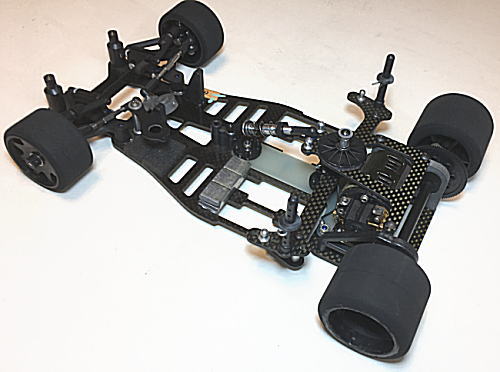

1/12 レーシング VOL,2

1/12 レーシング VOL.1 ←クリック

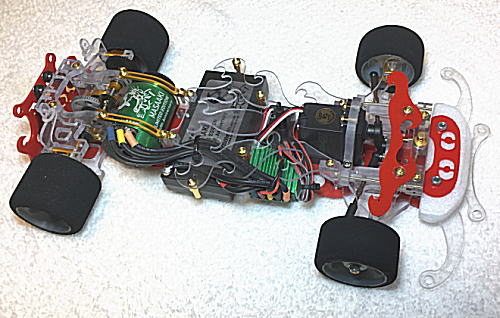

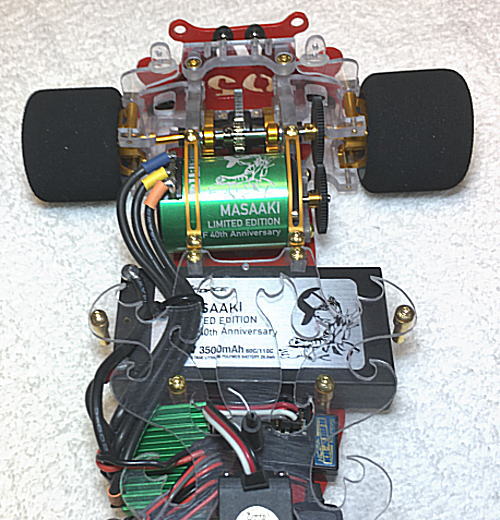

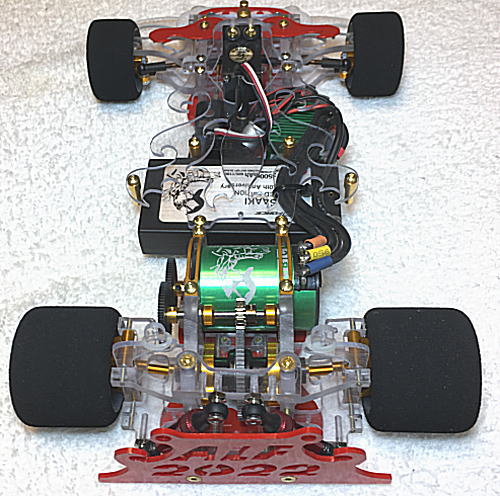

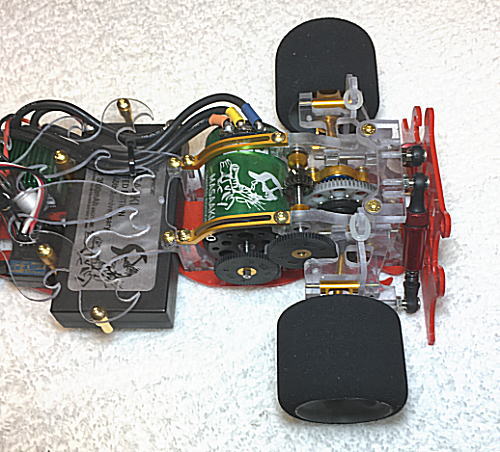

アルフ 2022

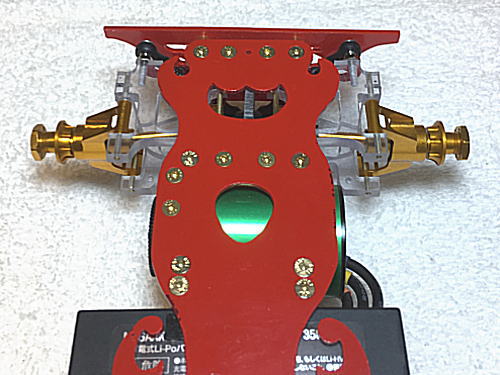

アルフ生誕40周年記念 アルフ2022 2022/07/12 記載

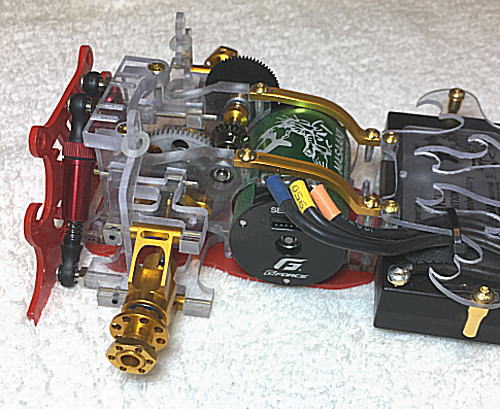

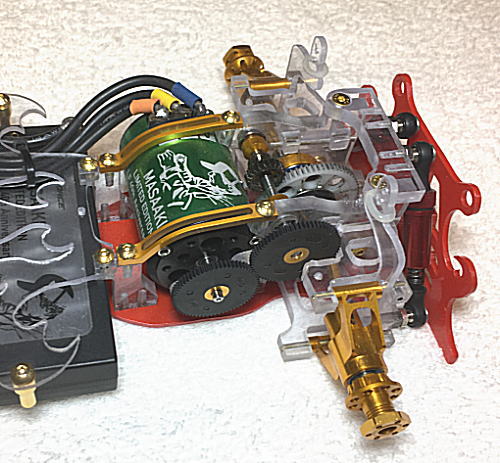

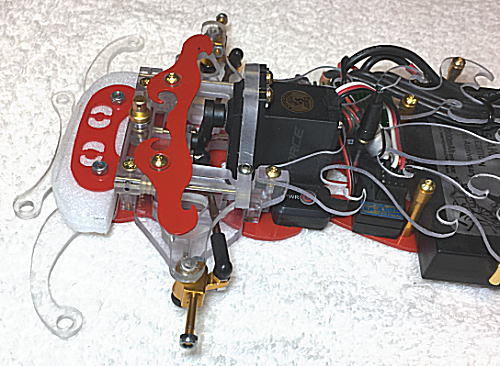

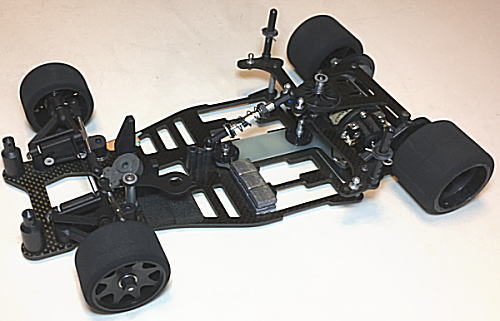

1982年アルフ−1 が誕生して40年となり、これを記念してジーフォース

よりアルフ2022が販売となりました。

1982年アルフー1をベースとして新たな設計も含めて再現しました。

限定33台の製作販売です。

ボディは川田模型のザウバーで百武塗装となります。

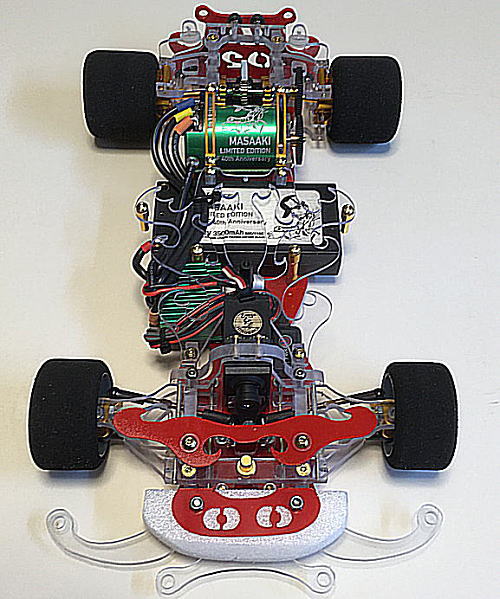

販売は、サーボ、バッテリー、モーター、ESCが含まれます。すべて配線済みで

あと、受信機を搭載すれば、直ぐに走行可能です。

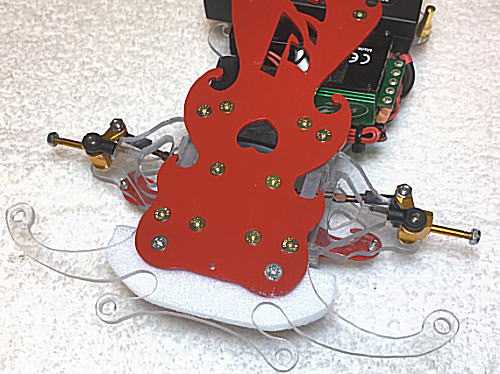

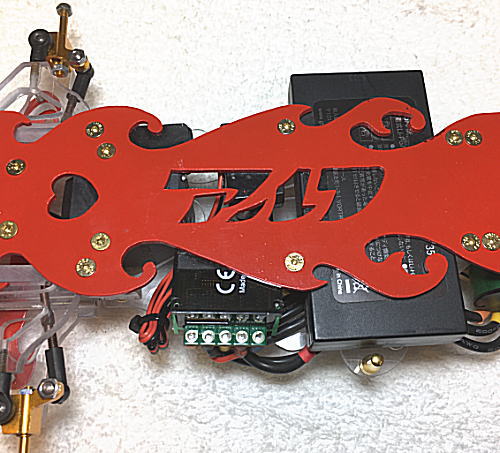

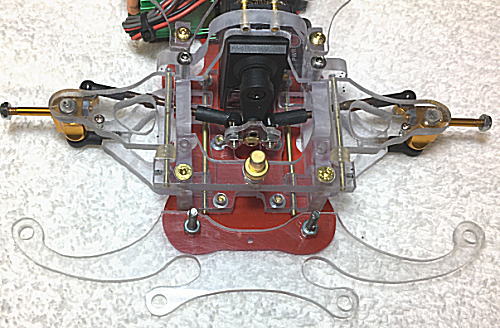

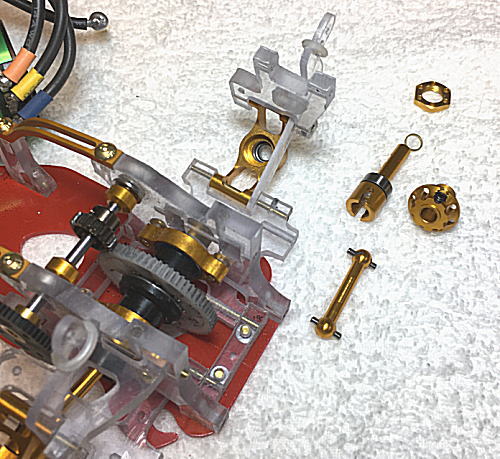

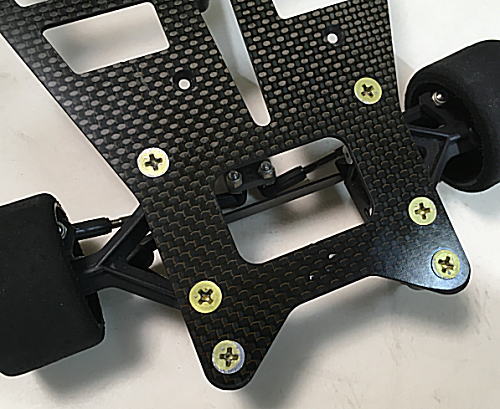

樹脂パーツはポリカーボネート製で、手切りで製作しています。

ポリカーボネート (ウィキペディアより引用)

透明性・耐衝撃性・耐熱性・難燃性・寸法安定性などにおいて、

高い物性を示す。耐衝撃性は一般的なガラスの250倍以上といわれる。

エンジニアリングプラスチックの中でも平均して高い物性を示す樹脂であり、

かつ透明性をもつために光学用途にも使用でき、その物性に比べて安価であり、

航空機・自動車など輸送機器、電気・電子光学・医療機器、防弾ガラスの

材料などに広く用いられている。機械的強度も優れているので力のかかる

プラスチックねじで最も多く使われている材料である。

サンスター文具は本材料で作った筆入れ「アーム筆入れ」の頑丈さを、

「象が踏んでも壊れない」というキャッチコピーのテレビCMでアピールした。

採用契機は、開発担当者が「ニュース映画で見た『暴走族が信号機に投石

しているにもかかわらず、信号機のレンズが割れなかったこと』に驚き、警察に

問い合わせて材質を聞いた」ことにあったという。

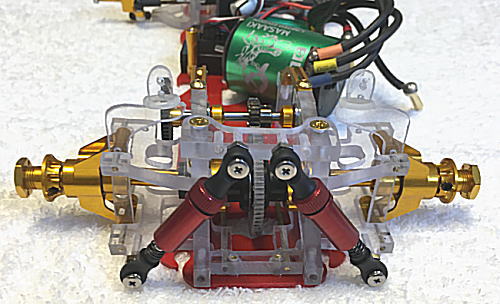

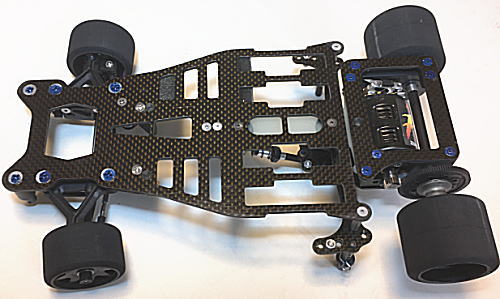

モーター、バッテリーは、アルフ2022専用ロゴマーク入り。

ESCもMASAMIグリーン。すべてジーフォース製。(サーボも含む)

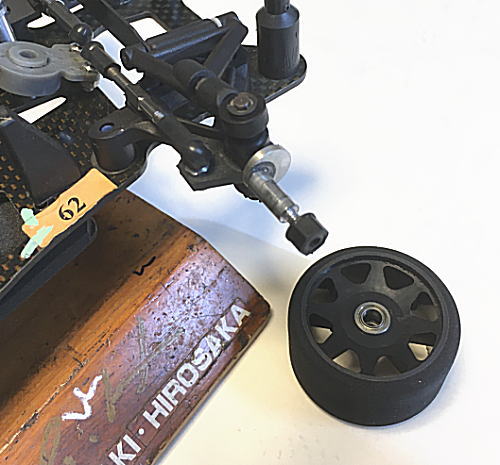

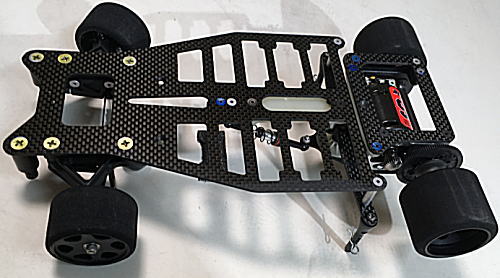

ホイールは、66ナイロンのマシンカット。 一般では殆どが樹脂成型品ですが、

マシンカットは精度は抜群。ヨコモ時代にはレース用として何とか採用したかった

のですが、あまりにもコストが高く、一度も採用する事が出来ませんでした。

アルミパーツは金色のアルマイトとしました。

バンパーは、ただのデザインではなく、フェンスにヒットしたときに、跳ね返る様に

何度もテストしました。

リアーのプレートはバンパーとなり、フロントのプレートにはシリアルNOを掘り込み

ます。

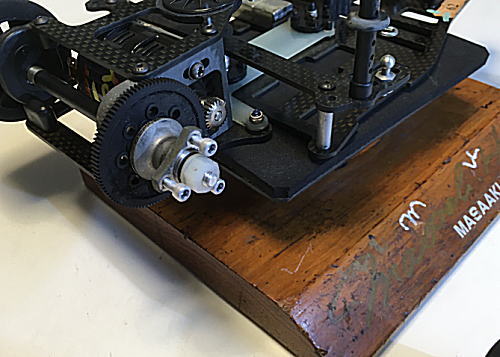

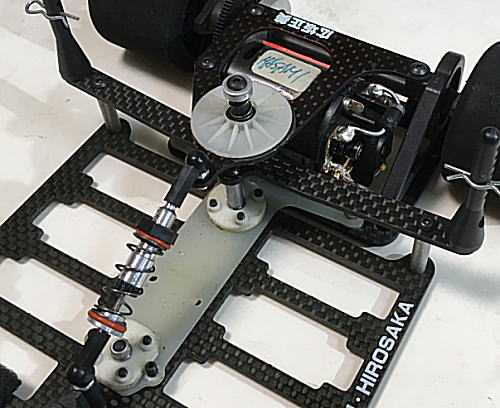

デフはボールデフ、ギアは、スパー、ピニオンは、ひろさかSPL。

駆動パーツはすべてアルミのマシンカットです。(日本製)

ALF 2022 発売 発表!

ALF 2022 発売 決定 2022/06/12 記載1982年 全日本選手権挑戦用として製作し、5度目の挑戦で全日本優勝した、

ALFのタイプ−1の誕生から今年で丁度40周年を迎えました。 これを記念に、また

ジーフォース社からの絶大な協力があり、ALF−2022の製作に踏み切りました。

細部の詳細につきましては、後日紹介致します。

お問い合わせ info@hirosaka.jp

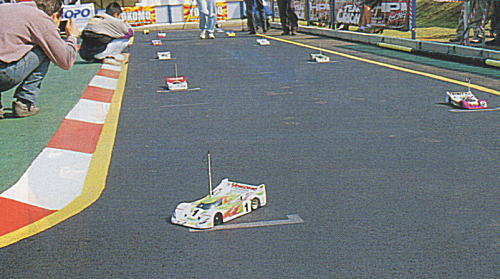

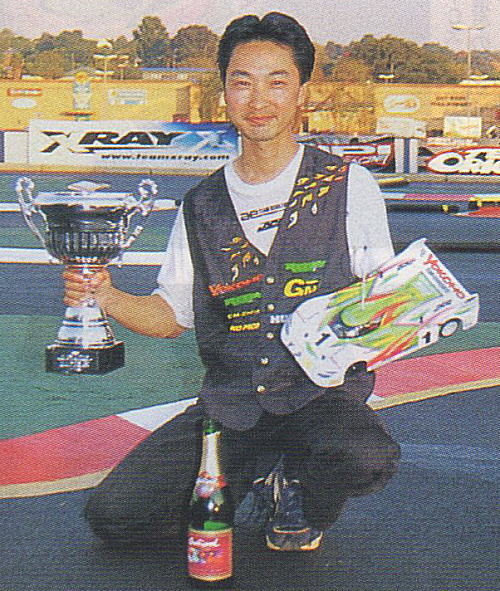

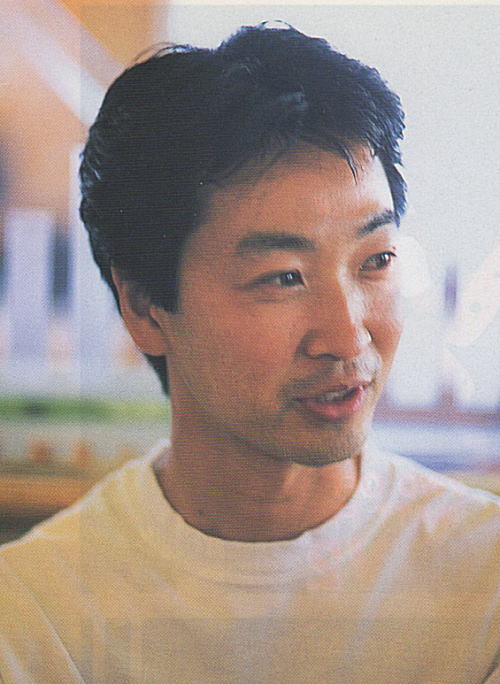

2002年 1/12世界選手権 (南アフリカ)

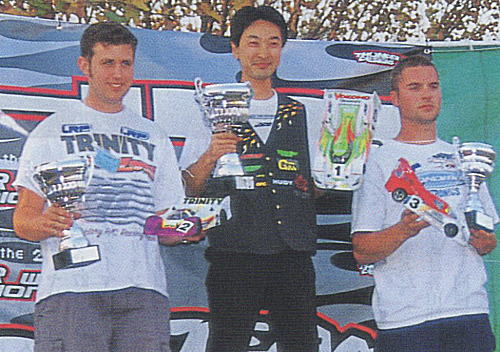

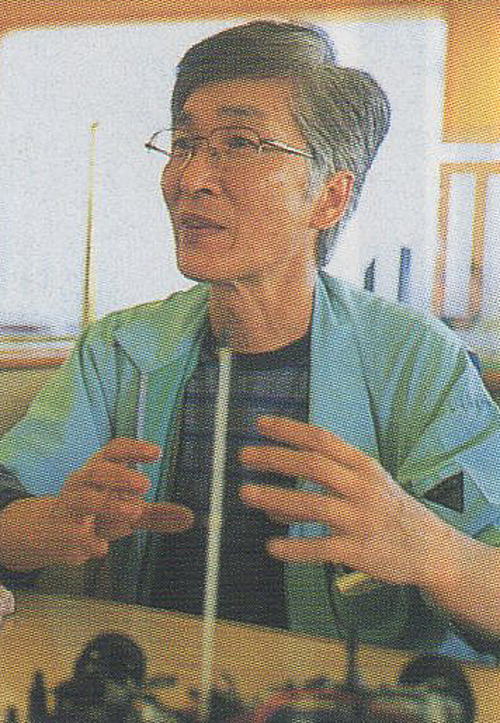

2002年南アフリカの世界選手権での1/12カー 2023/06/13このレースが私と正美との最後の世界選手権参加となった。 正美は1/12で

優勝し、世界選手権13回目の優勝となった。 その後正美は2004年に

1/12で優勝しているが、このレース前に私はヨコモを退社しました。

13回目の世界チャンピオン獲得

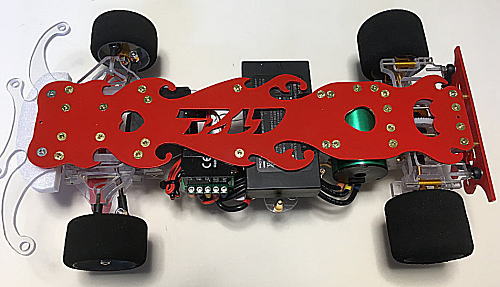

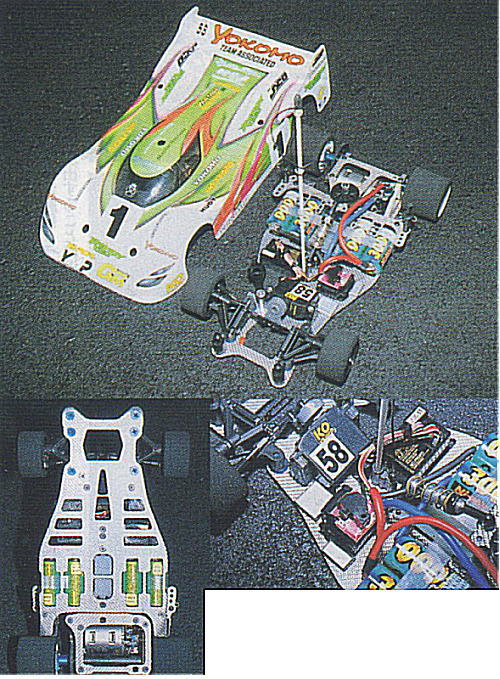

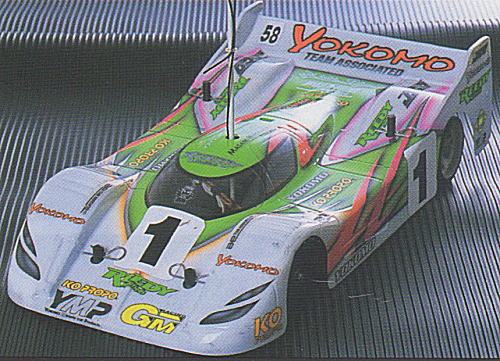

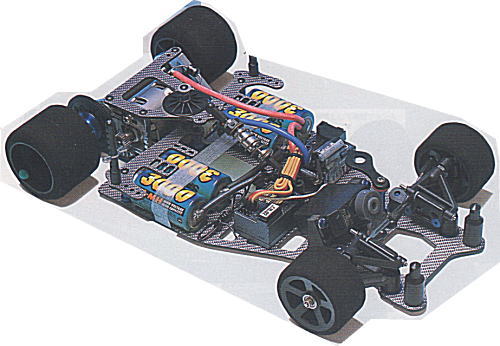

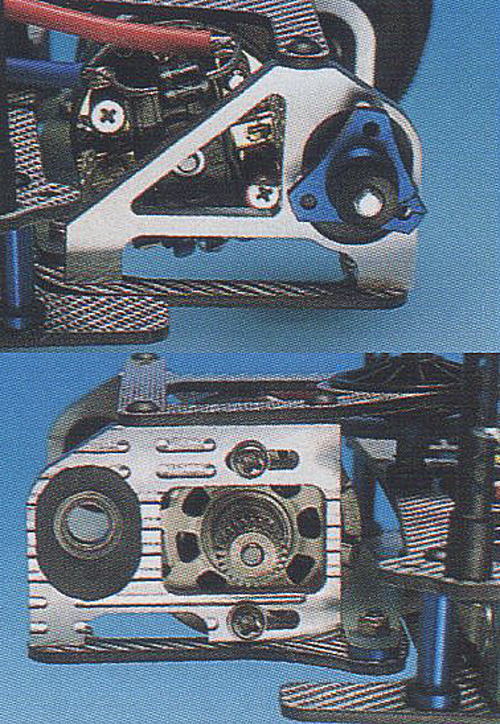

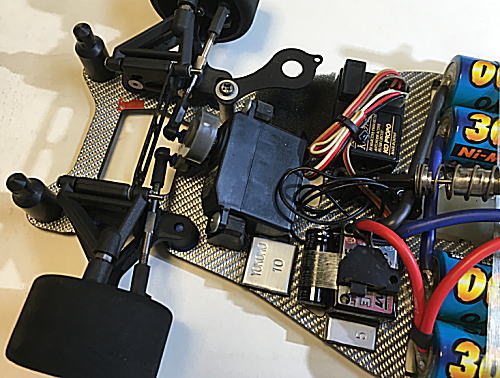

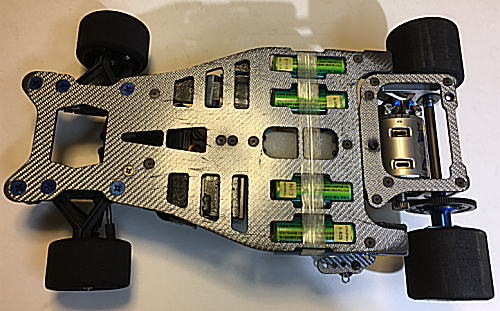

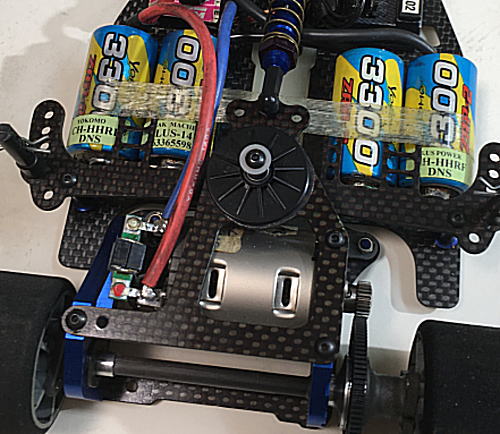

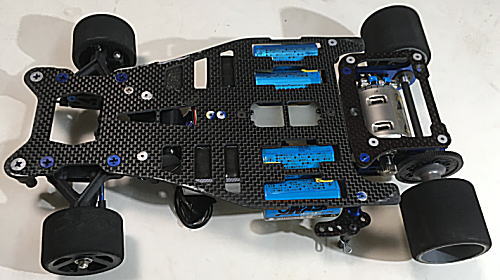

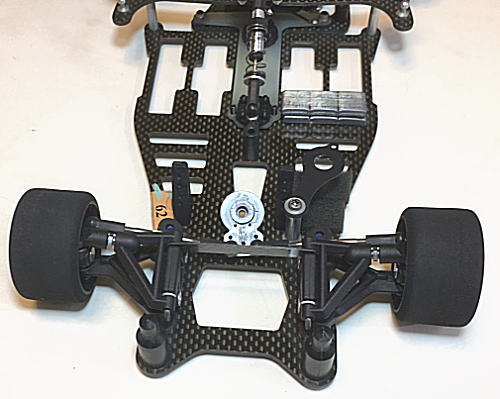

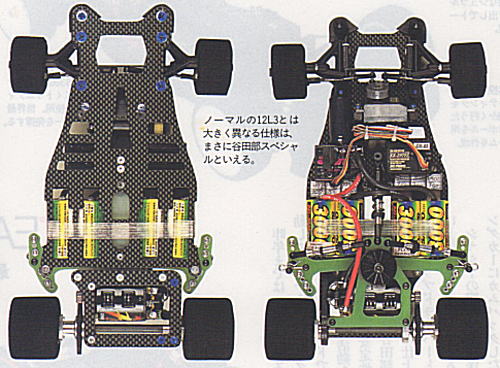

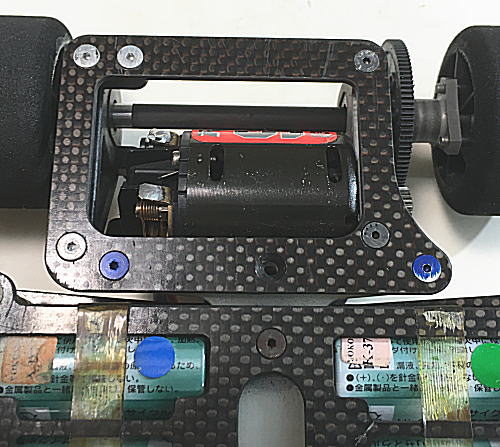

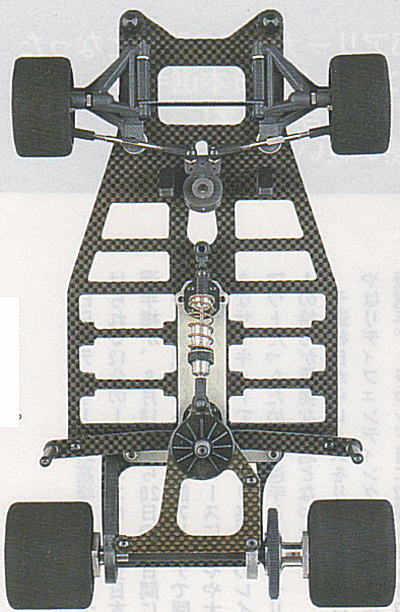

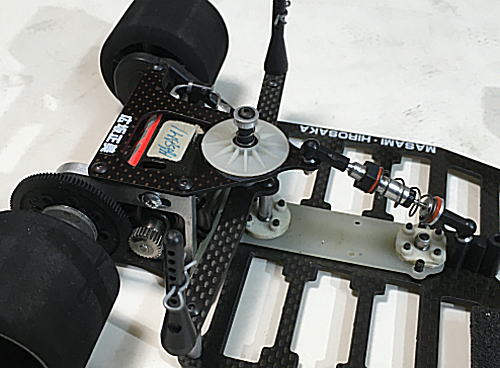

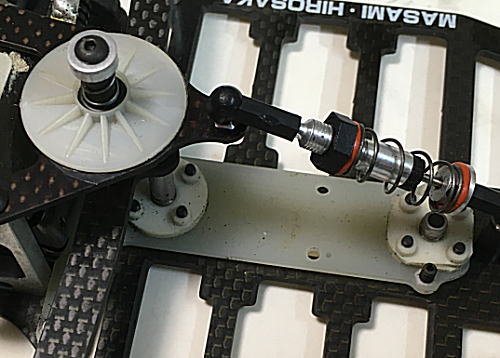

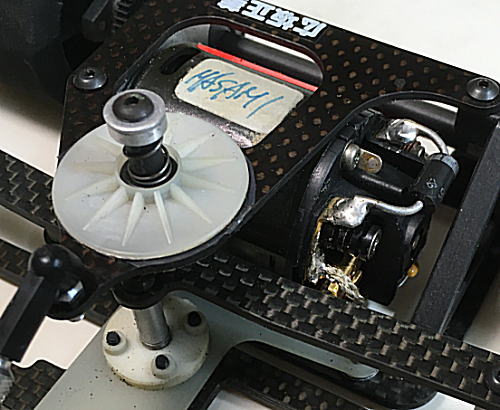

今回世界選手権では始めてSSGシャーシを採用。

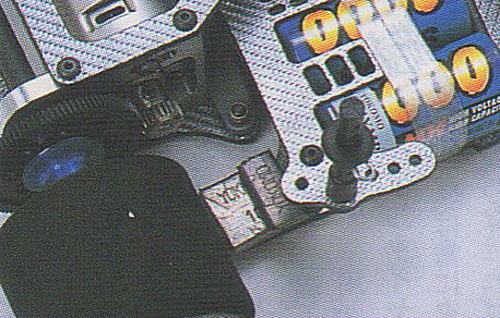

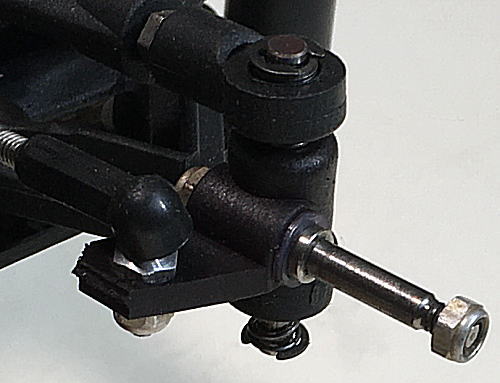

サーボマウントの下にOリングを入れ、ショックを吸収。

サスアームピンはチタン製。

シャーシのサイドリアにバラストを積み、リアに荷重をかける。

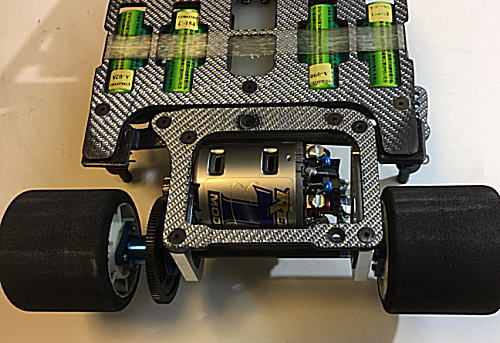

モーターマウントはアルミ製。

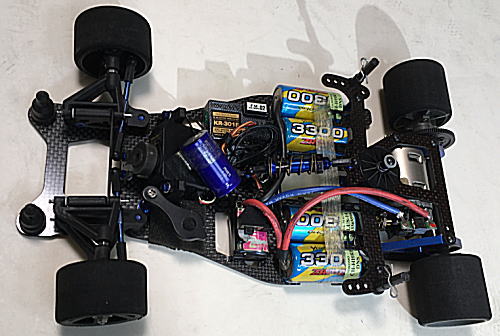

2002年 1/12全日本選手権

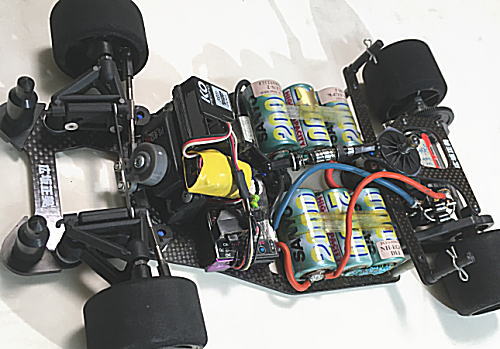

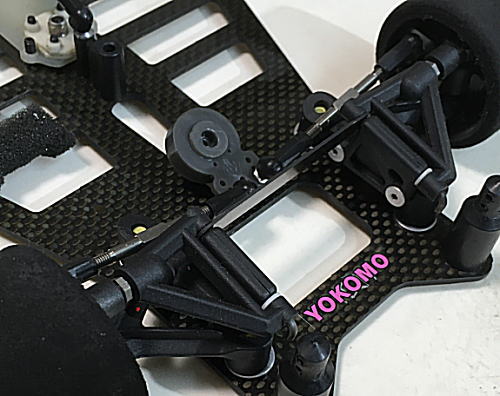

2002年 1/12全日本選手権 RC−12L3Y 2024/01/271986年以来1/12全日本選手権では参加したレースはすべて、TQ及び優勝

の負け知らずの正美が初めて原選手に破れた一戦。

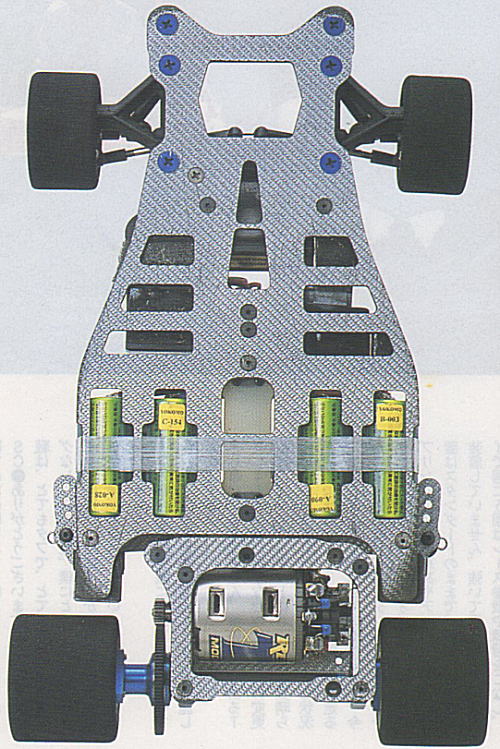

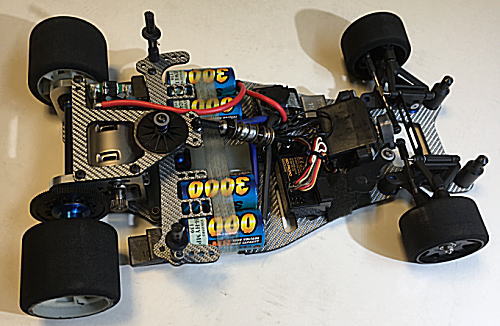

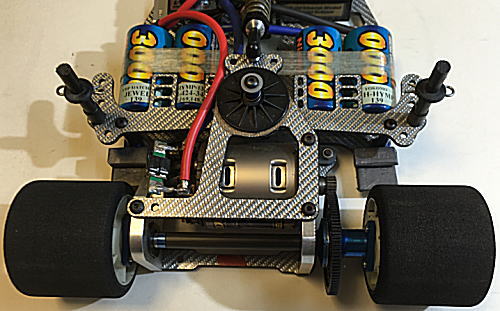

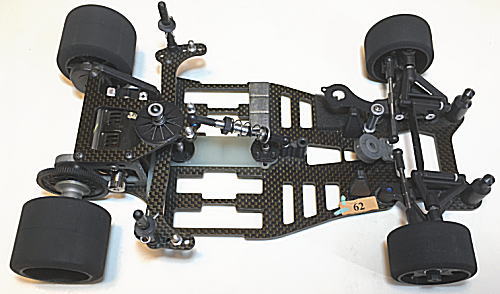

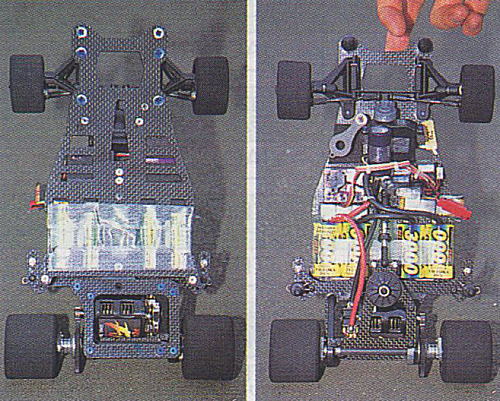

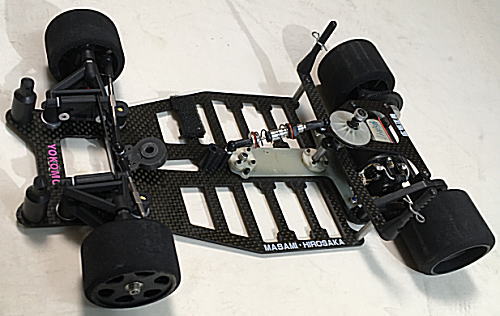

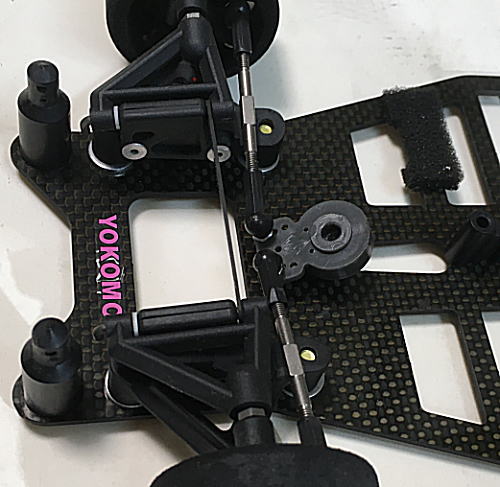

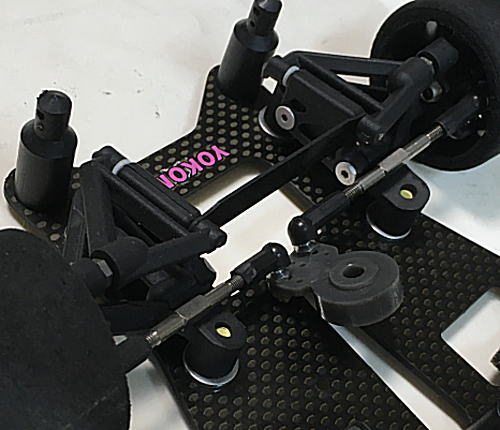

世界選手権では、SSGシルバーカーボンシャーシを使用したが、今回は

同じ形状のブラックカーボンを使用。 世界選手権用のシルバーは、まだ多く

の入手が不可。

シャーシ形状等は基本的には、世界戦スペシャルと同じ。

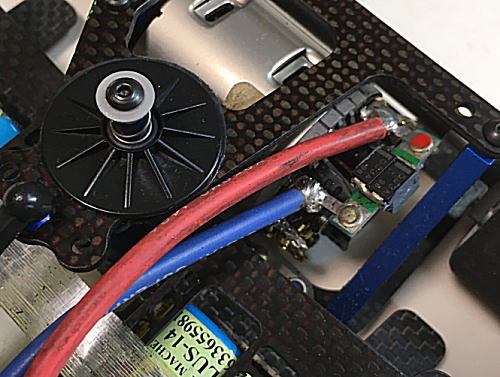

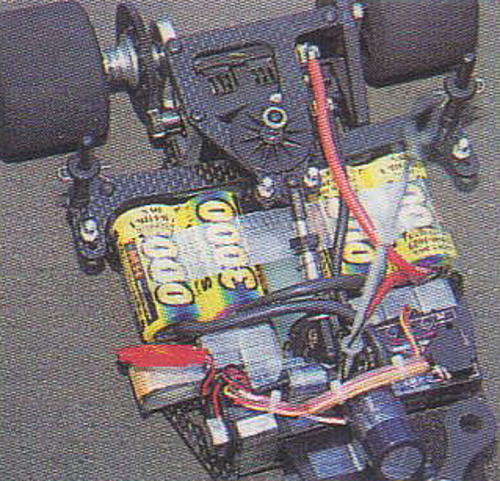

ESCより大きいコンデンサーを搭載。 搭載位置に苦労。

バッテリーが4セルになり、多くのノイズが発生するようになり、大きなコンデンサー

が必要になった。

モーターノイズを軽減する、ショッキーダイオード KO Spl.

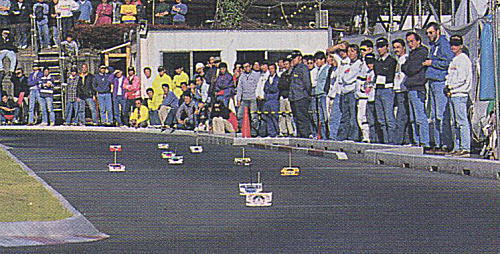

2000年 オンロード 世界選手権 1/12

2000年 オンロード世界選手権 1/12 2023/04/04日本での2度目の世界選手権が谷田部アリーナで開催された。

今回も我々が、ホストとなり運営等もやらなければならない。前回1995年の

大会では、設営、運営等に多大な労力を取られ、散々な結果に終わってしまった

為に今回は、早くより準備を始め、また最近力の限界を感じてしきた為に、もうこれが

最後の世界選手権参加のつもりで、準備を進めた。

正美も1/12、1/10、そしてツーリングの3種目をすべて制覇したいと意気込んで

いた。

そしてレースでは、1/12はTQ 優勝、1/10もTQ 優勝、そしてツーリングも

TQを獲得したが、決勝で接触トラブルがあり、3位に終わった。しかし同じチームメイト

であり、正美の後継者とされていた、原篤志選手がチャンピオンとなった為に、最良の

結果となった。

2000世界選手権の3カテゴリのマシン。

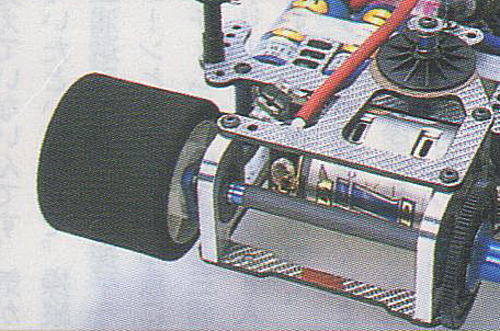

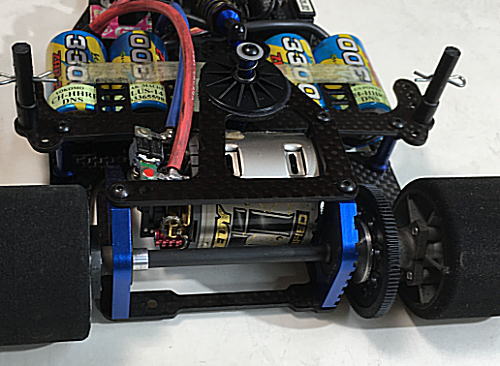

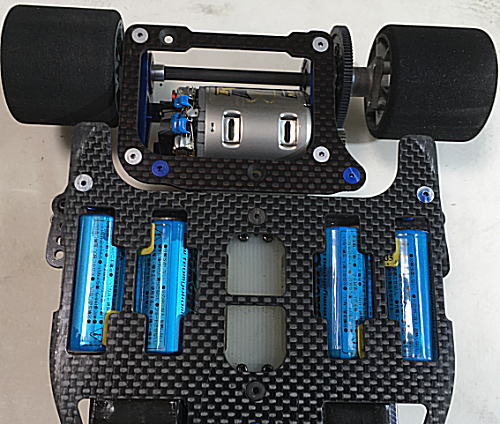

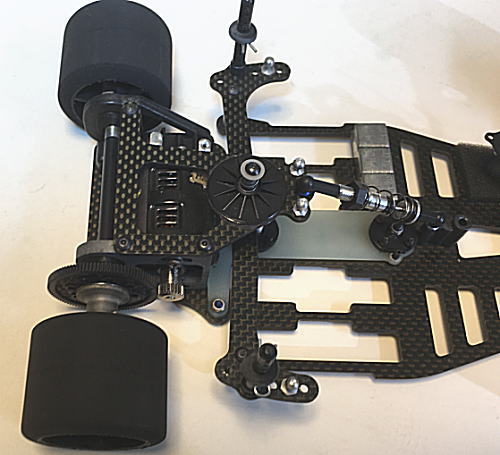

1/12 RC−12 L3 YOKOMO仕様。

シャーシ等は、オリジナル。

3ダンパー仕様だったが、レース中に取り外した。

42gのウエイトを積んでいる。

リアハブはマグネシウム。

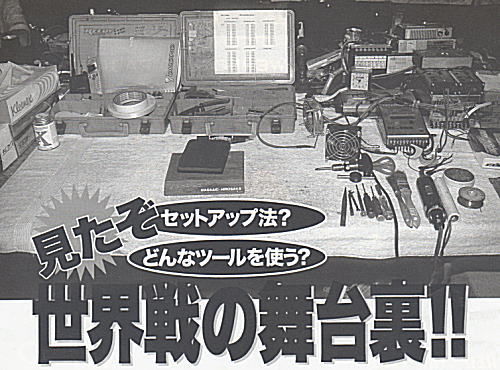

世界選手権時のメカ。

プロトタイプ、プレワールドに使用、本戦用とほぼ同じ。

私のピット

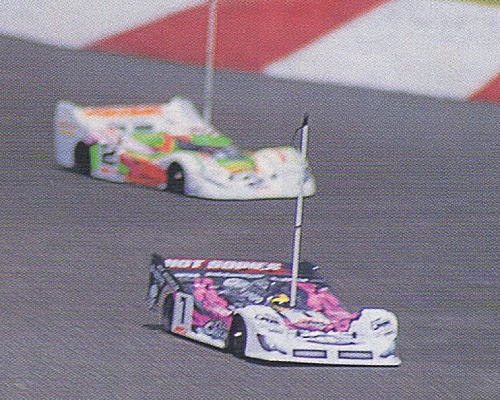

1999年 1/12 全日本選手権

1999年 1/12 全日本選手権 RC−12L 3 2023/09/092000年より IFMARの1/12規定が変更され、今年が最後の6セルでの

ビッグレースとなった。

ボディはアンディーズ ザウバー

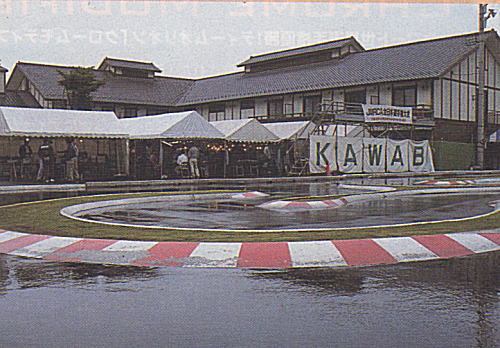

レースは群馬県川場村のSLサーキットにて開催。

大会1日目は雨でキャンセル。

海外からも有力選手が参加。

来年度より4セルに変更の為、シャーシ等は大きく変る予想。

サーボブースターは軽量の為、パックに変更。

ESCはGM V12 SP

モーターは、REEDY 15T×3

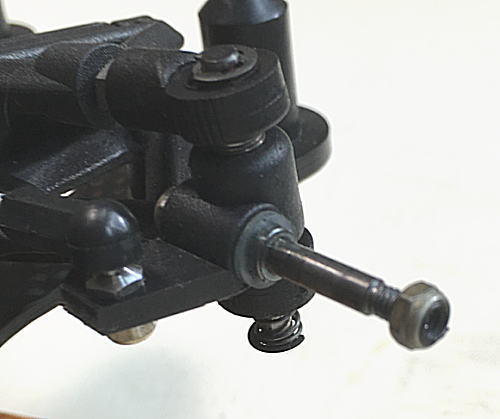

フロントアクスルシャフトはチタン製。

スパーギアはデュモアギアを薄く加工。 ピニオンもデュモア。

リアハブは左右共、マフネシウム製

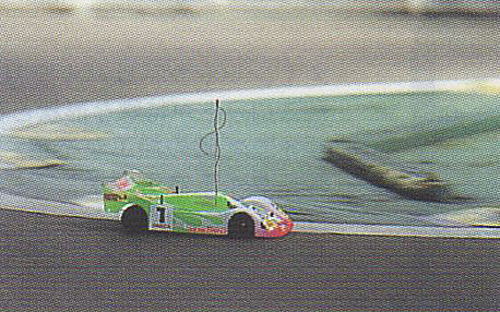

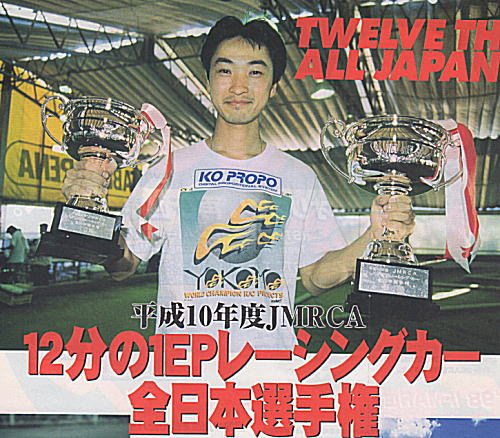

1998年 1/12 全日本選手権

1998年 1/12全日本選手権 RC−12L3 SPL. 2023/12/09レースレポート ← クリック

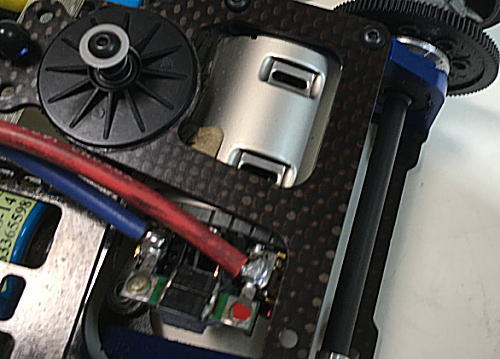

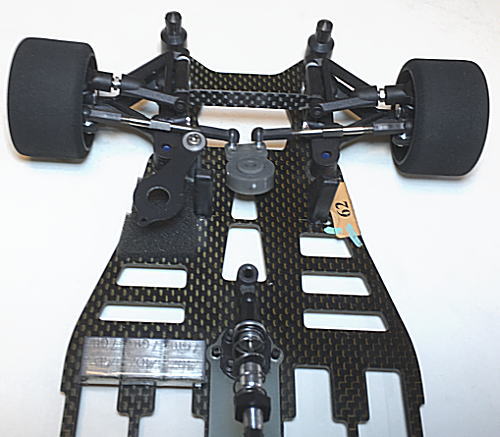

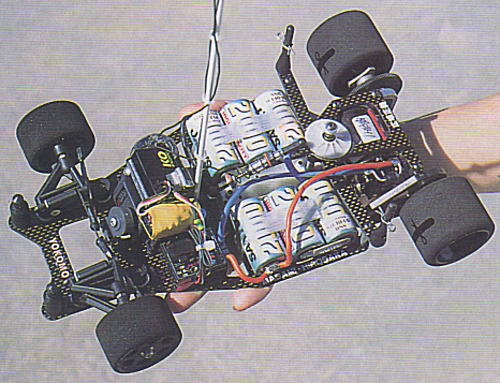

アソシ者より新たに,RC−12L3が発表されたが、私は以前より正美にはソフト

シャーシが良いと云うことで、少し形状と材質を変更したソフトシャーシを採用した。

マシンはベースはアソシRC−12Lだが、シャーシは私のデザイン。

グリップが高く日本の路面向き。

ビッグレースが続き、塗装が間に合わないので、簡易塗装。

フロントに、たわみを防ぐプレートをいれている。

モータは SONIC 15T。

フロントシャフトはチタン製。

リアハブはマグネシウム。

スパー、ピニオンはデュモア製。

*******************************************