*******************************

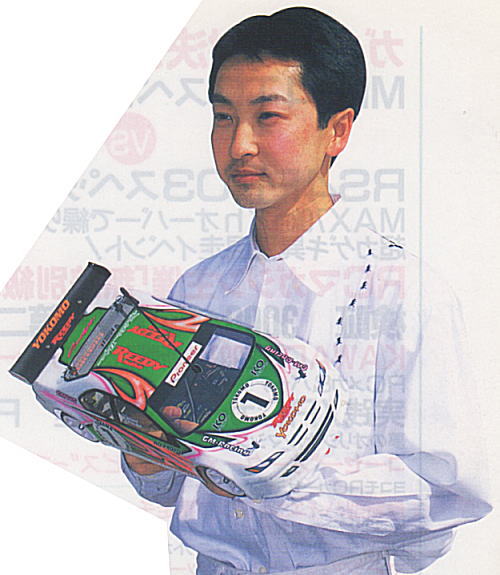

MASAMI COLLECTION

******************************

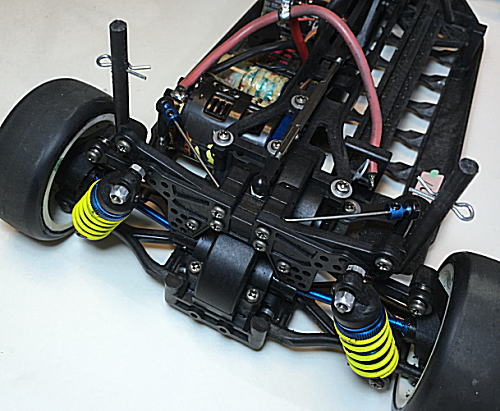

1/10 ツーリングカー Vol.3

**********

1/10 ツーリングカー Vol,2 ← クリック

1/10 ツーリングカー Vol,1 ← クリック

1/10 ツーリングカー PROTO ← クリック

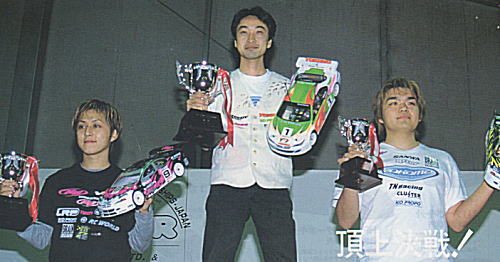

2001年 ツーリングカー 全日本選手権

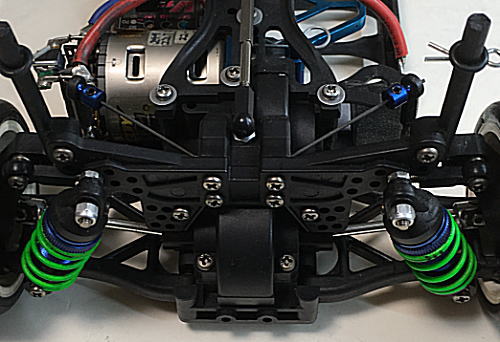

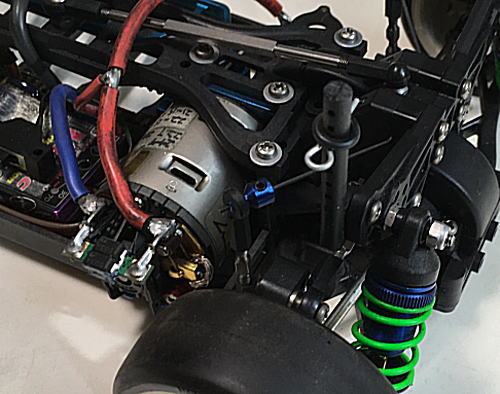

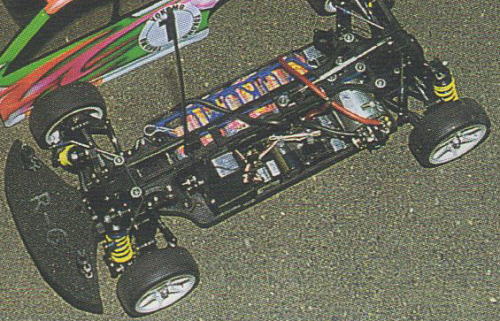

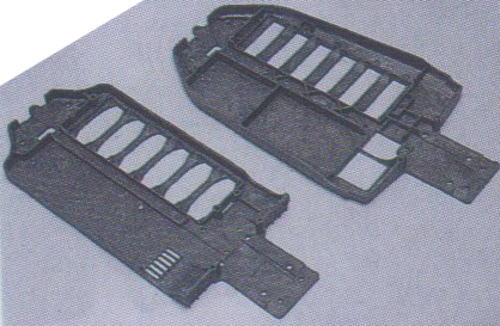

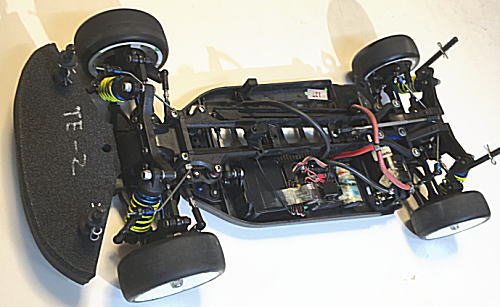

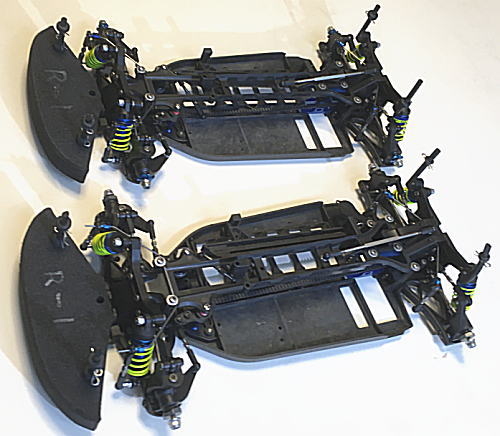

2001年 MR−4TC SP 2024/02/10MR−4TCのシャーシをナロータイプに変更。

双子のMR4−TC 全日本SPL。 (レプリカ 販売します。)

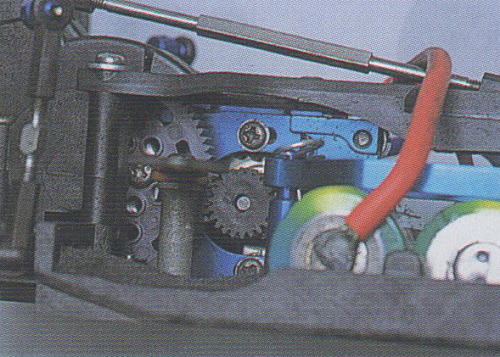

キンブローの樹脂ピニオン使用。

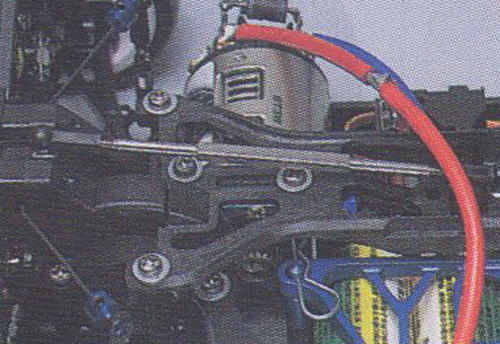

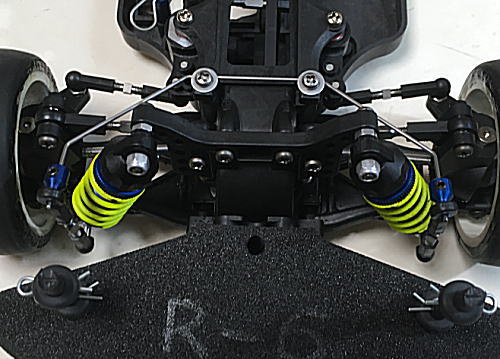

ツニバーサルはアルミ製、シャフトもアルミ

モーターは、REEEDY 8T

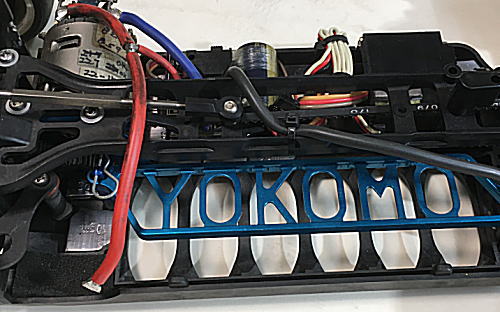

バッテリーはヨコモピークマッチド。

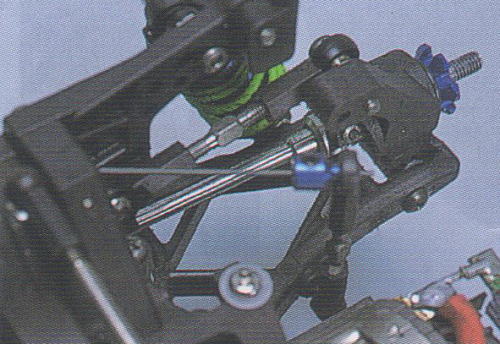

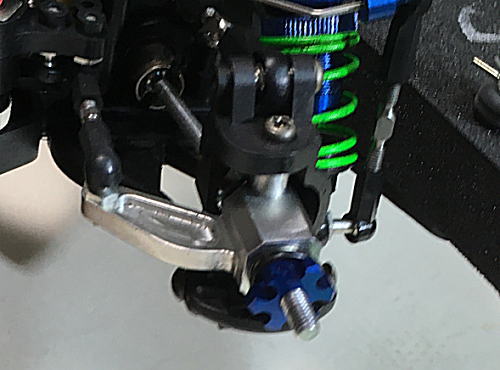

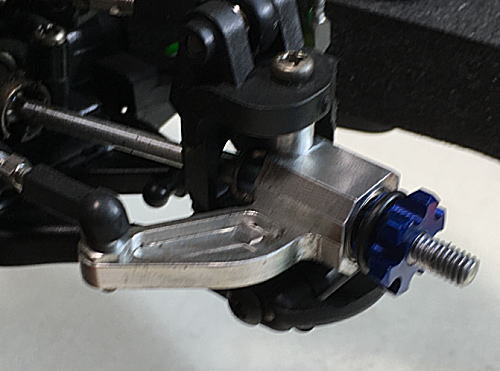

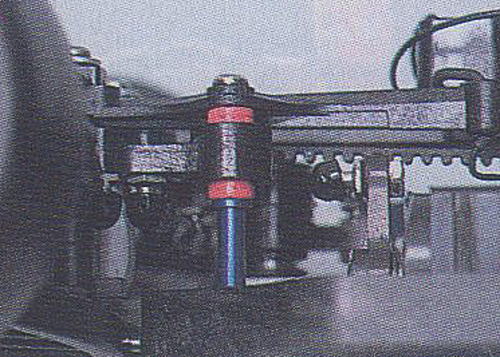

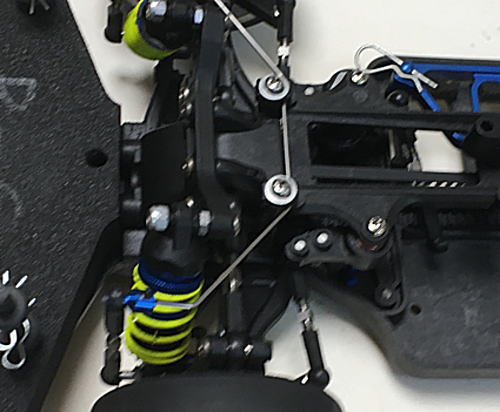

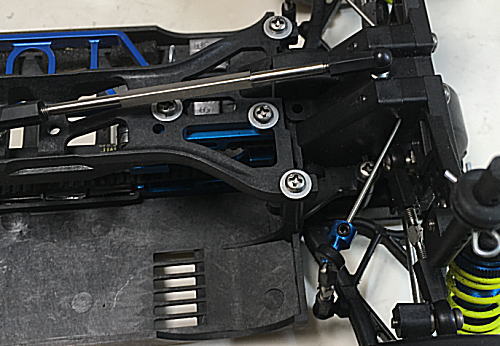

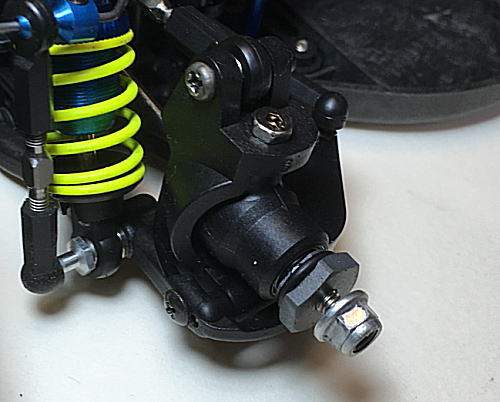

1mmトレールのステアリングブロック。

****************************************************

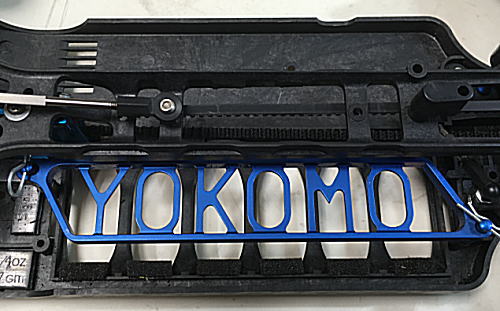

MR−4TC 全日本選手権SPL. レプリカ

レース後、広告及び展示等用に、全く同じ仕様のレプリカを製作しました。

(新品、メカ無し)

このマシン販売します。 価格¥250,000

お問い合わせ info@hirosaka.jp

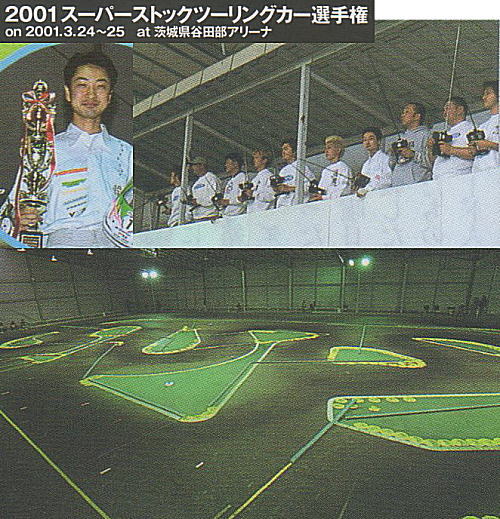

2001年 スーパーストック選手権

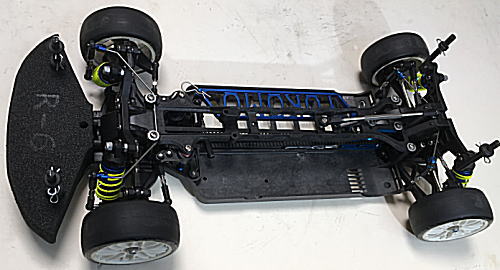

スーパーストック選手権 MR−4 TC SPL. 2024/04/13ストックモーター23Tのみに限定されたレース。 TCはシャーシをナローに。

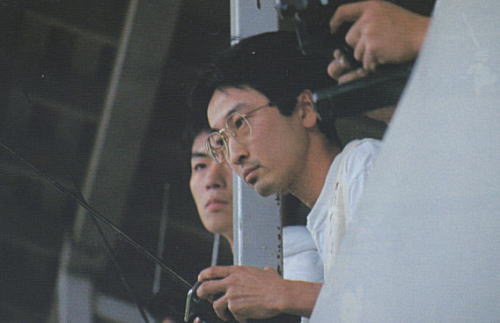

原篤志選手が、HPIに移籍、今回からメーカー対決をなった。

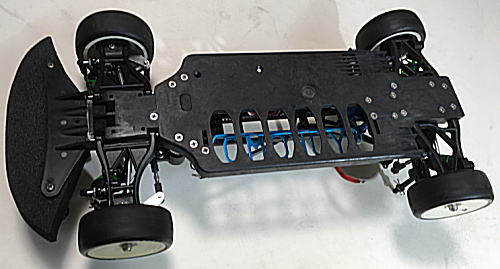

シャーシはナロータイプとなった。

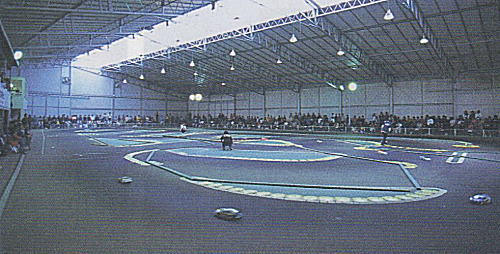

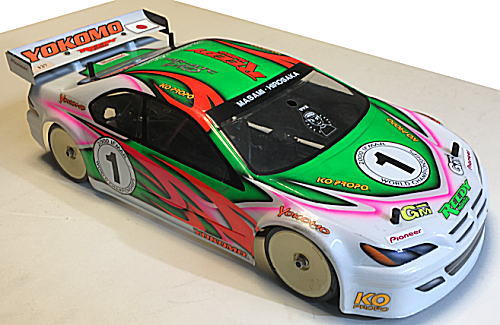

2000年 オンロード 世界選手権 ツーリングカー

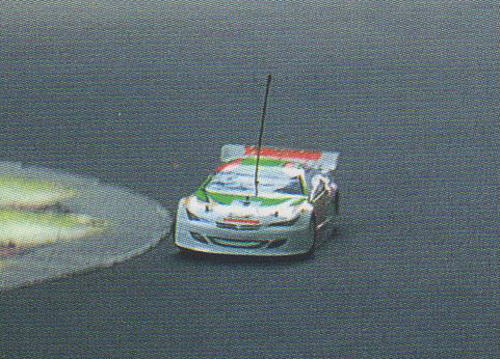

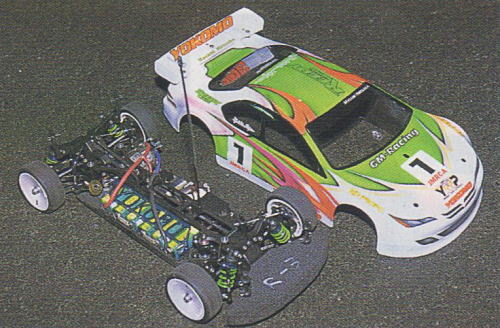

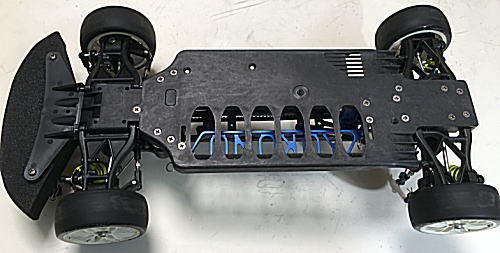

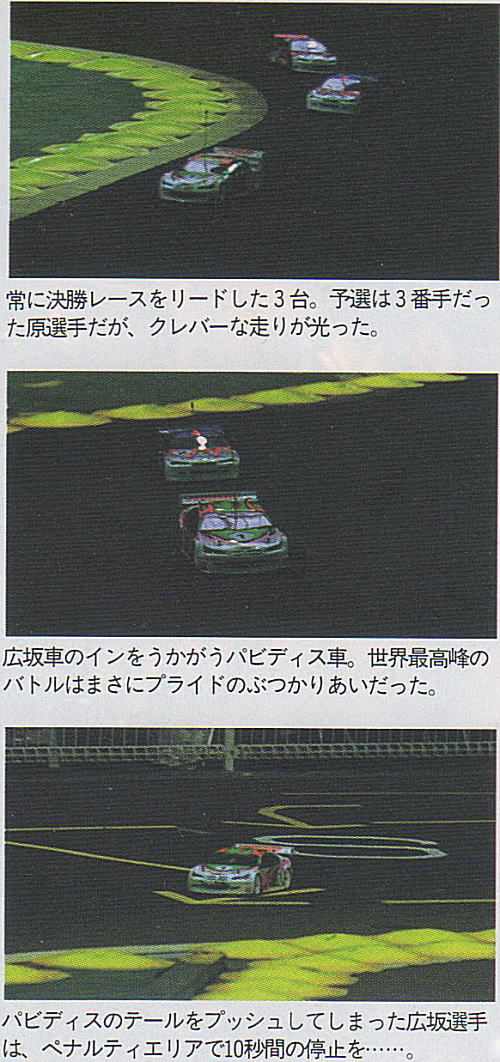

2000年 オンロード世界選手権 ツーリングカー 2023/04/17世界選手権最後の種目、ツーリングカー、これまで1/12/1/10共にTQ及び

優勝を獲得し、最後の種目で3種目、パーフェクトを目指し、レースに臨んだが

ツーリングカーはTQは獲得したのもの、決勝レースでは3位に終わった。

しかし正美の後継者と目されていた原篤志選手が優勝し、最良の結果となった。

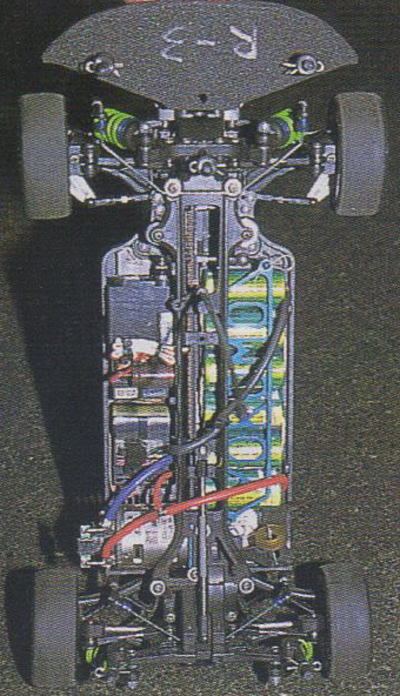

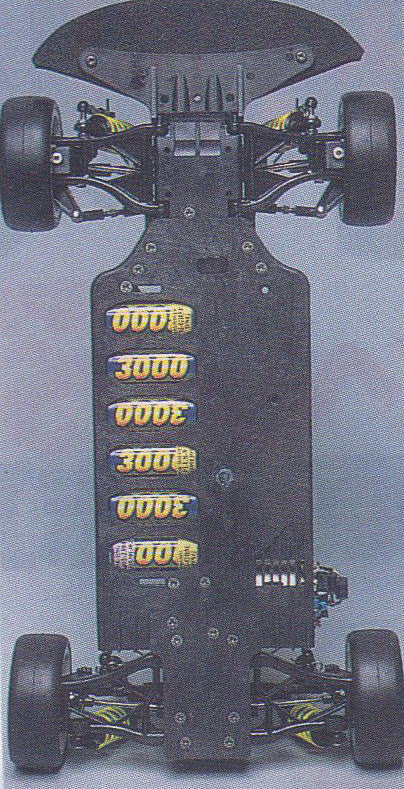

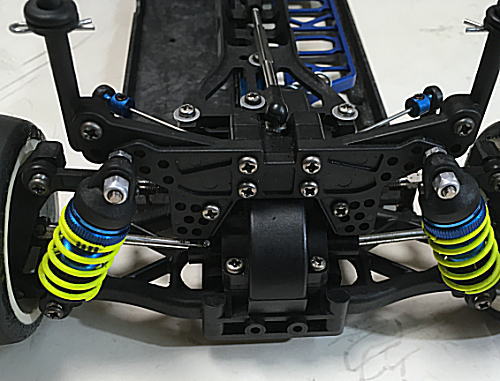

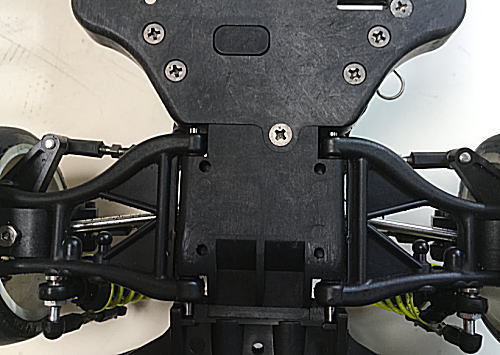

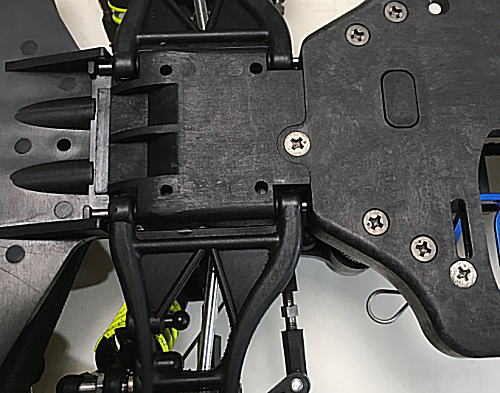

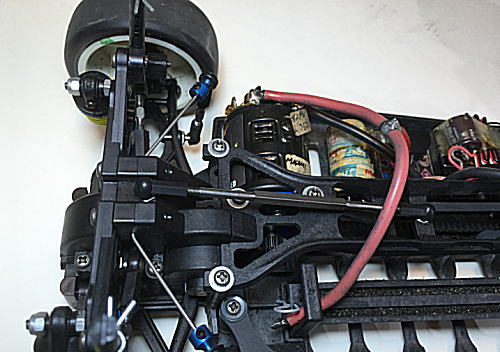

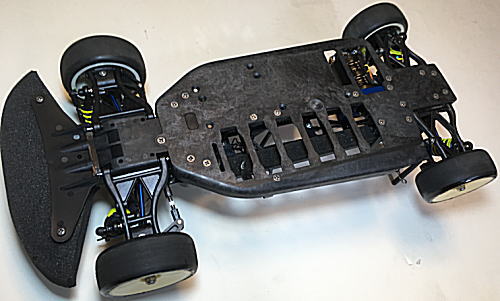

マシンは、MX−4をベースとした樹脂シャーシのTCW

従来のカーボンシャーシに比べ柔らかく、ソフトな走りとなった。

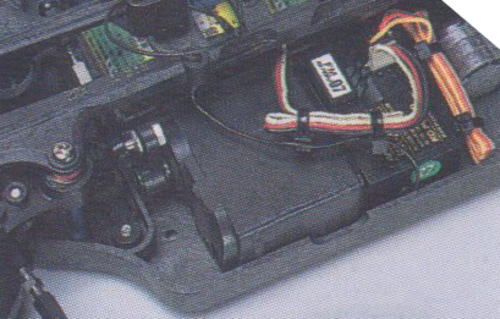

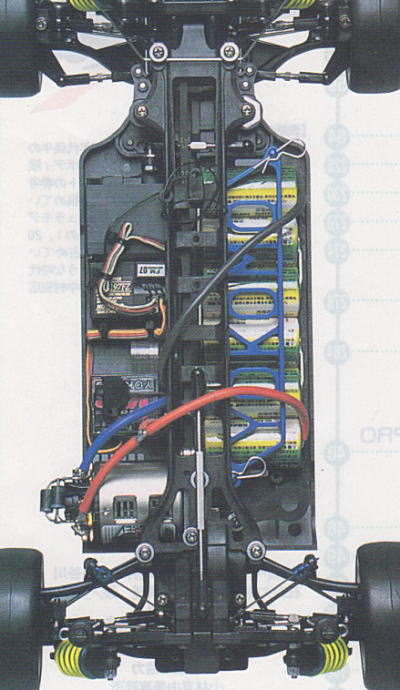

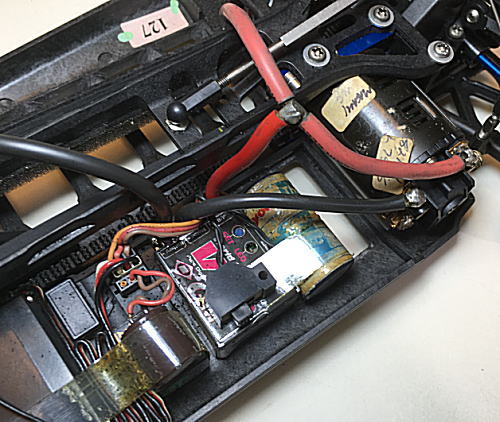

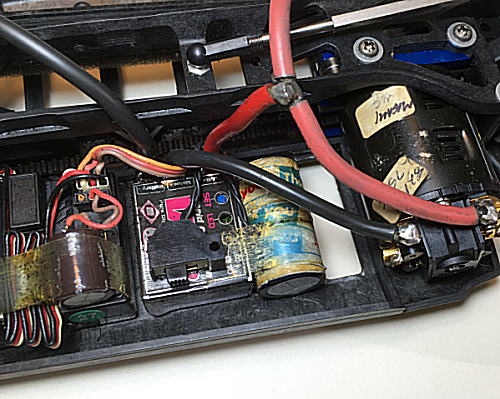

ESCはGM V12 モーターは、REEDY フイリー

使用車は、テストカー2号車

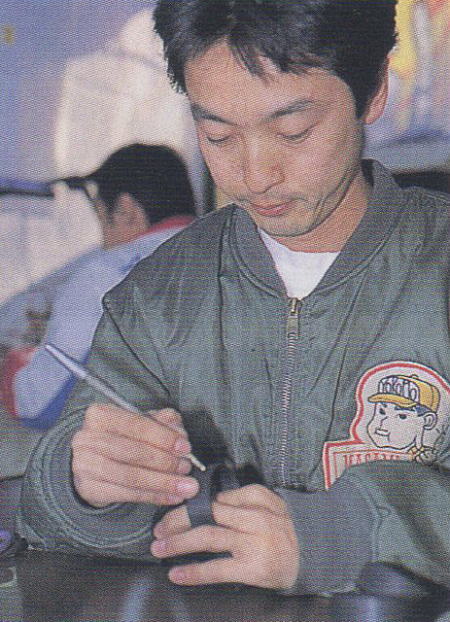

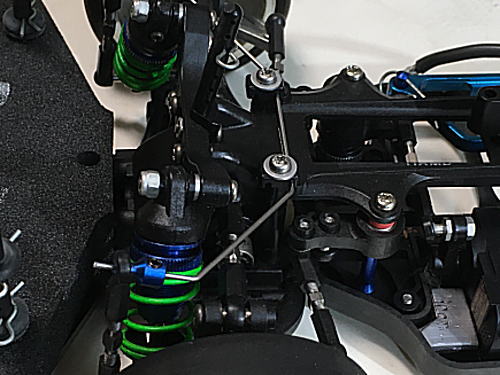

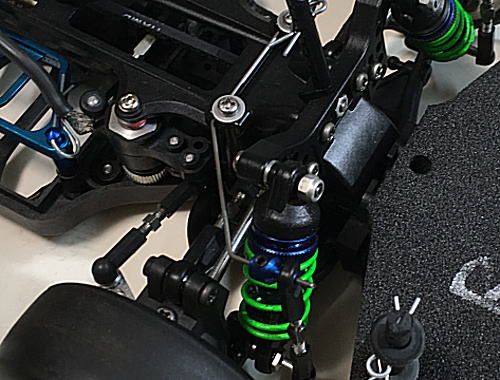

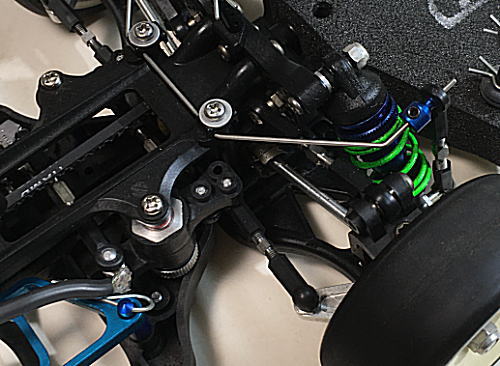

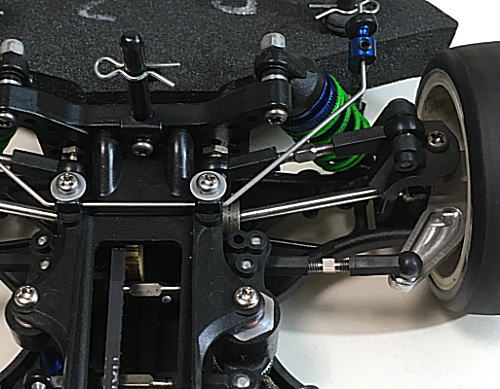

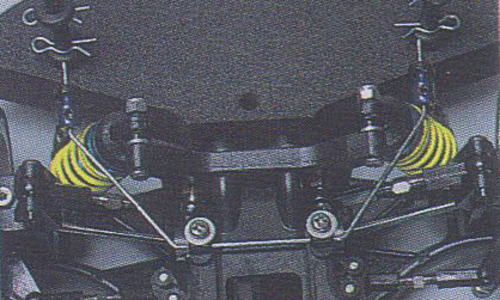

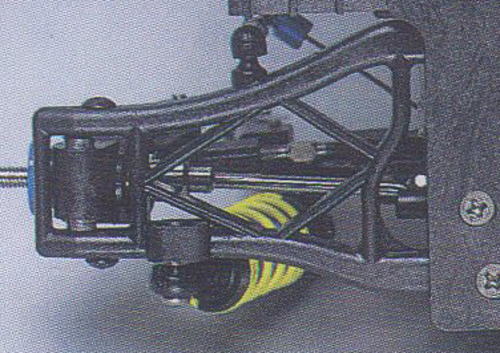

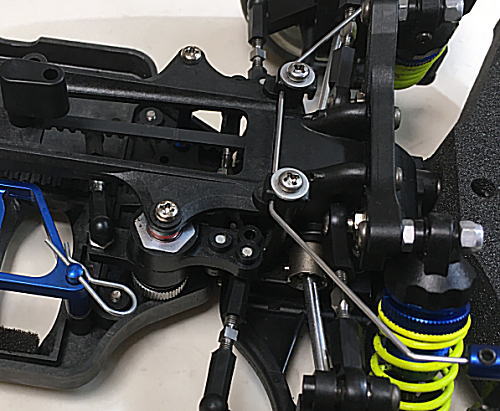

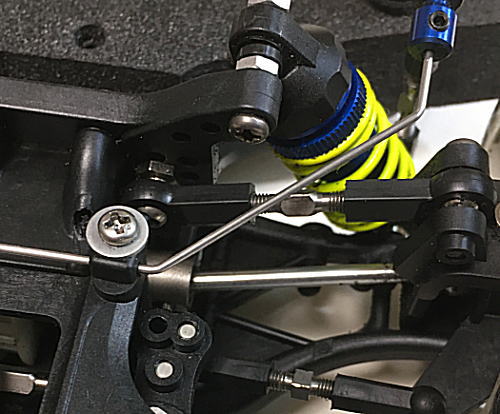

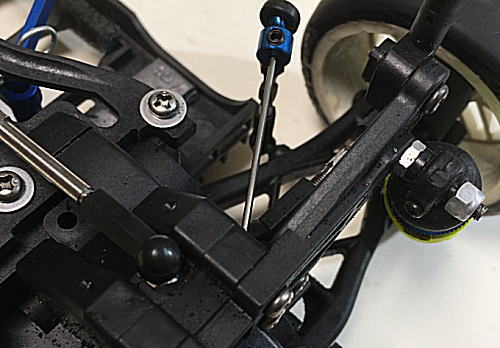

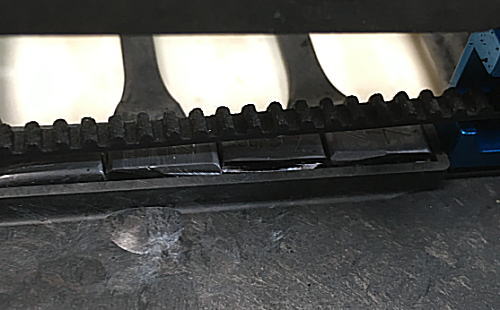

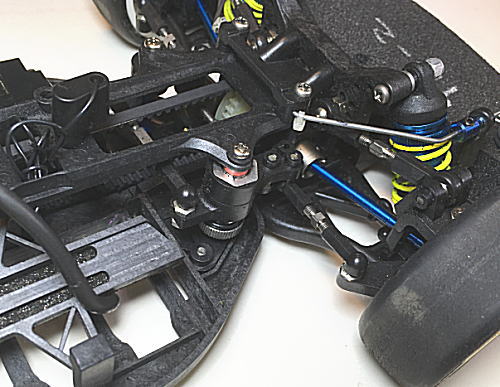

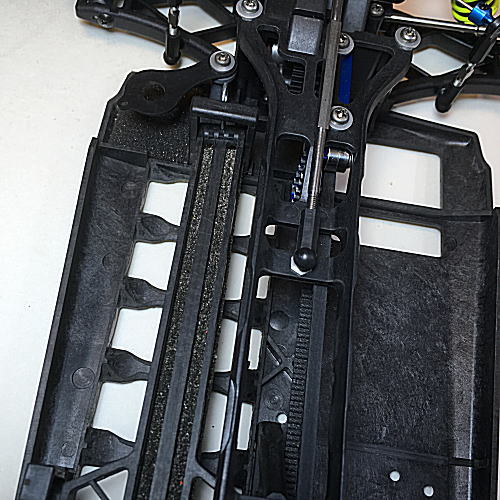

アッパーデッキ後部にテンションロッド、これでベルトの針を調整。

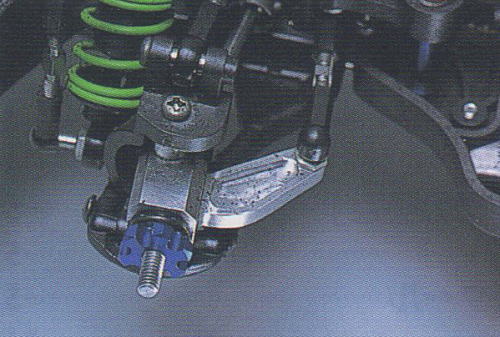

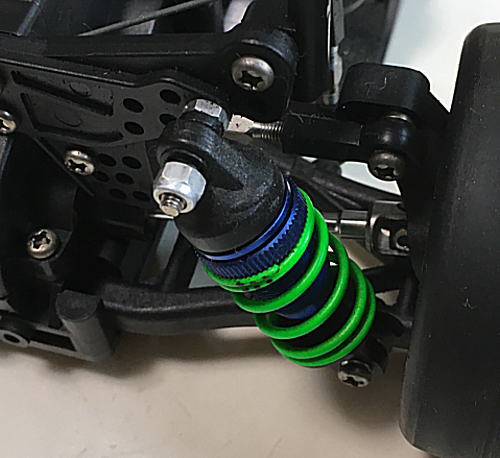

前後スタビを装着

ESCには大きなコンデンサーを使用

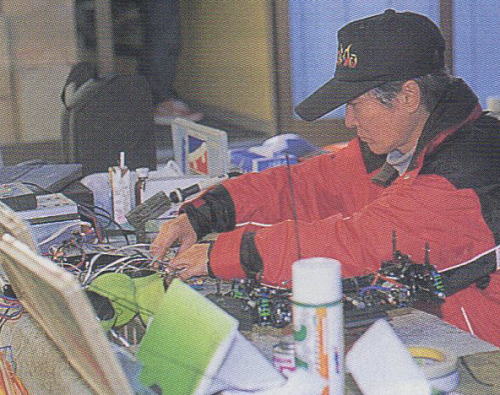

いつもビッグレースは、REEDY氏、正美はビッグレースではREEDY以外は

使用した事は無い。

GMレーシングのラルフ氏 今回はパーフェクト

世界選手権用 プロトタイプ

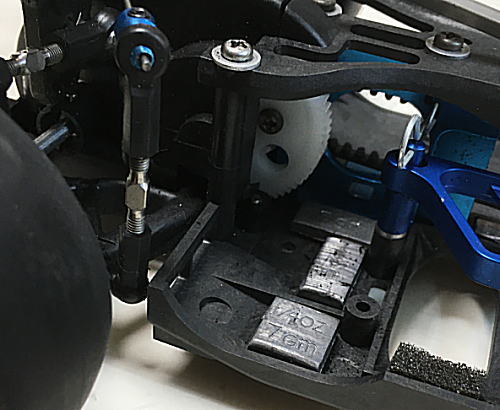

ホイールハブはマグネシウムも用意した。

お問い合わせ、ご注文は、 info@hirosaka.jp まで

*******************************************