**********************

廣坂物語

**********************

廣坂 物語 (番外編)

悲運のマシン MX−4 物語

2024年05月25日 更新 (続)2024年05月18日 更新 (続)

2024年05月11日 更新

*************************************************

私の40年以上にわたる、RCカーマシン開発の中で特に思い入れの

あるマシンは、1983年全日本選手権ではじめて表彰台に上った、

ALF−7、1994年優勝を宣言して臨んだ、ドイツでのYRX−10

そして、オフロード最後となったMX−4と、私自身の認識の中では最後の

マシンとなった。

私が設計したマシンでの最後に参加した世界選手権では、1/12が

2002年、1/10では2000年、と有終の美を飾ることが出来たが、

MX−4は、諸事情で最後は、土俵に上がる事も出来無く引退となった。

MX−4は3年以上にわたり開発を続け、全くの新設計で1997年の

世界選手権に望み、TQ、優勝を果たし脚光を浴びましたがその後様々な

出来事や、不運に遭遇し大変残念な最期を向かえる事となった、悲運の

マシンとなりました。

その様な事情で私にとっては、一番思い出深い、また自分の人生と重なる

部分もある様に感じられます。

このMX−4の歴史を私のRC人生の一部と捕らえ、誕生から引退までを

記録として残しておきたいと思います。

***************************************************

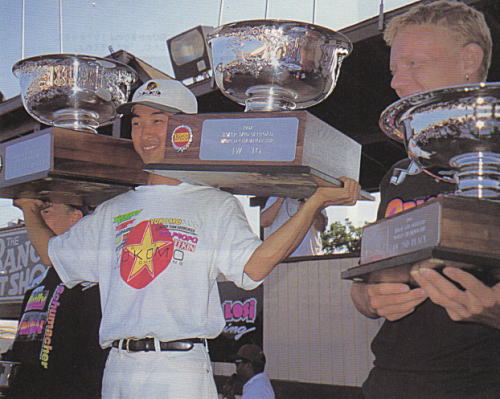

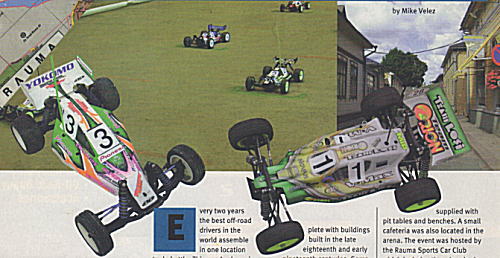

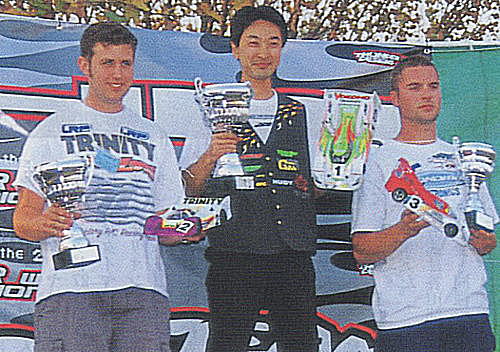

1997年オフロード世界選手権 優勝

**************************************************

MX−4 の生い立ち

1989年 世界選手権 オーストラリア

1987年私達はイギリスでの第2回オフロード世界選手権でシュマッカー

CATで幸運にも優勝する事が出来た。

その時に競い合ったのは、ヨコモ870プロトとKYOSHOだった。

1988年、縁があり私と正美は二人でヨコモに入社する事となった。

そして入社後は870Cが発売され、それでレースに参加した。

1989年第3回のオフ世界選手権は、オーストラリアでの開催となった。

奇しくも今度は私達が前回優勝した、CATと戦う事となった。

私は、この両車を比較して、夫々の長所、短所比較して、870CをCATに

対抗出来る様に考えた。

大きな違いは重量で870Cは相当に重い。その為に徹底的に軽量に努め、

そしてCATの回答性の良さに対抗するために、重量をセンターに寄せる為に

バッテリーを4−2に搭載する奇策を取った。

そしてCATの弱点は、アームが短くギャップにはあまり強く無い。その為に私は

リアアームを最大限延ばした。そしてその為にホイールも新調した。

駆動系は変更するには大変な為、システムは殆どそのまま流用したが

ベルトは駆動の軽い、M2ピッチを使用、リアは柔らかいウレタンベルトを使用。

これらの結果世界選手権では、TQ、及び優勝する事が出来た。

そして世界選手権はプロトタイプの為に、全く同じ仕様のマシンを50台限定で

レプリカとして販売した。その後量産の為、各部に改良を加え、ワークス’91

として市販した。

レースレポート RACE REPORT ← クリック

******************************************************

1991年 世界選手権 アメリカ

そして迎えた1991年今度はアメリカでの世界選手権、この時も色々と改良を

加えて、プロトタイプで参加、クリフレットが優勝、正美が2位という良い結果となった。

そしてこれも量産モデルは、ワークス’93として、大変好評を得ることが出来た。

レースレポート RACE REPORT ← クリック

*******************************************************

1993年 世界選手権 イギリス

次の世界選手権はイギリス、CATの本拠地である。ここではスピード勝負になると

考え駆動系に改良を加えた、駆動の軽いCATに習い従来の3mmベルトから

ウレタンの2mmを採用。アームもより長いアームを採用し、ここでもTQ、優勝する

事が出来た。そして今後は量産モデルは、YZ−10として発売された。

レースレポート RACE REPORT ← クリック

*******************************************************

1995年 世界選手権 日本

そして次回は我々のホームである、日本の谷田部アリーナでの開催となった。

しかしここではライバルチームからのクレームで、正美に有利になる為に、レース前の

2ヶ月間はコースを全面閉鎖する事が条件となった。

私達は勿論コースでテストをする事が出来ず、他にインドアコースが無い為にアメリカに

テストに行った。マシンはYZ−10だが、量産モデルは強化為重量が重く軽量に努めた、

又駆動系もインドアの為、グリップ高くまたパワーもアップして来た為に、丈夫なM3ピッチ

のベルトを採用したプロトタイプとなった。

レースでは、大変良いパフォーマンスを見せ、予選終了時ではAメイン全員がYZ−10と

いう史上初の快挙となったが、決勝では2名が急遽他社に移った。

結果は、マーク・パビディスが優勝し、ヨコモ車4連勝を成し遂げた。

レースレポート RACE REPORT ← クリック

******************************************************

1997年 世界選手権 アメリカ

MX−4 登場

そしてここで大きな問題が...1997年の世界選手権はアメリカのロッシの

ホームコースであるランチピットショップという事が発表、しかも次回はLOSIが

ニュー4WDをデビューさせるという情報。今までは、LOSIメンバーは、4WDは

ヨコモを使っていてくれたが、今後はライバルとして戦わなければならない。

私はこれまで部分的な改良を加え、マイナーチェンジを行ってきたが、ここで今まで

暖めてきたノウハウをすべて詰め込みフルモデルチェンジに挑戦する事とした。

そして翌年1996年から再三アメリカの現地を訪れテストを繰り返した。

ランチピットショップのマネージャはライバルにも拘わらず大変紳士的に対応して頂いた。

そして従来との共通パーツが殆ど無い位まで、新設計のプロトタイプか完成した。

これを約25名の選手にサポートし、本戦を迎えた。そして正美はTQ、優勝する

事が出来5連覇を成し遂げた。

そして、このプロトタイプもレプリカとして、50台限定販売とした。

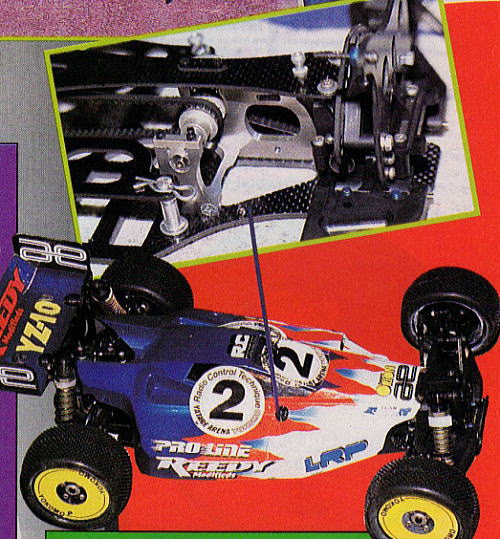

レース当初は、プロトタイプの為、マシンはYZ−10としていたが、レースが始まると

アメリカのチームメイトが新しいネームをつけたほうが良いと言う事で、MX−4を提案し、

ステッカーまで作ってくれた。由来は、正美、正明のMと未知のXそして4WDでMX−4、

私は直ぐに気に入って同意した。

開発プロジェクトのスタート

1995年10月、勿論入社以来開発の中心はオフロード4WDであったが、

以前は、YZ−870をベースに改良を重ねてきた、その結果89年から

世界選手権にて4連勝を勝ち取る事が出来た。しかしYZシリーズでは基本

パーツはあまり変らずそろそろ限界と考え、すべてを一新出来るニューマシンの

開発を望んでいた。

しかし現状はすべての力を注ぐだけの余裕は無く、構想だけで終わり現実の

目前の課題だけに追われていた。

夫々の各パーツにおいては、一部の試作やテストは継続していた。そして、

95年の日本での世界選手権後に、ようやく会社も新規開発の許可を

する事となった。この背景には今まで同胞であった、LOSI社が新しく4WDの

販売に踏み切り、そして次回の世界選手権がLOSIの地元であるランチピット

ショップでの開催となる為に、ようやく危機感を持った様だった。

新開発にあたり、まずは私の頭の中で大きなコンセプトの整理をした。

全体としては、軽量、スリム、シンプル、駆動系軽減、重量バランス等を

大きなテーマとし、自分としては出来るかぎり他社の真似はしないという事

そして真似をされない様に...だった。

そして全てのパーツを再度見直し、なにか少しでも良い方向を模索する事と

決め本格スタートとなった。

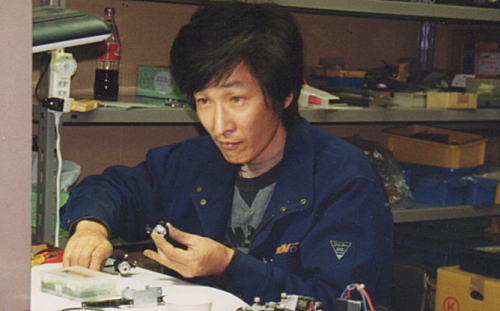

当時は、レース部門開発としては、主として私、正美、そして図面作成や

部品調達の3名のみでほぼ全てを賄っていた。 私は基本的には図面等は

ひけない為に、口頭や、漫画でデザイナーに伝える、そしてそれを図面化して

製作会社に依頼する。当時はCADの使用も始まったばかりで、まだ十分に

稼動していなかった為に、非常に時間が掛かった。

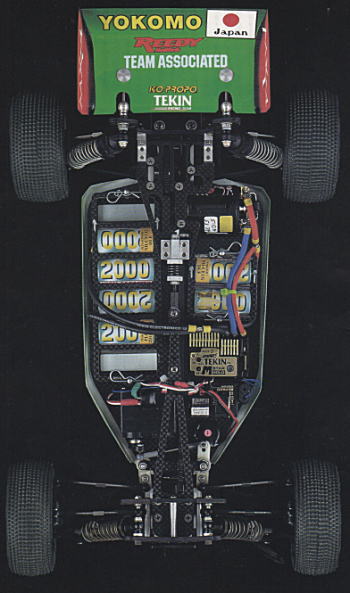

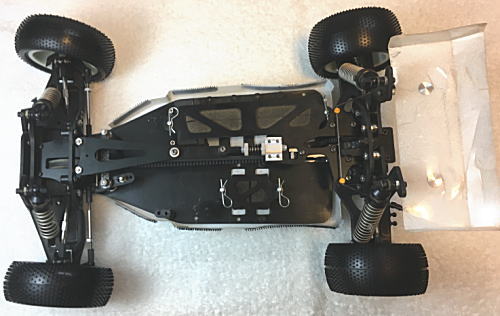

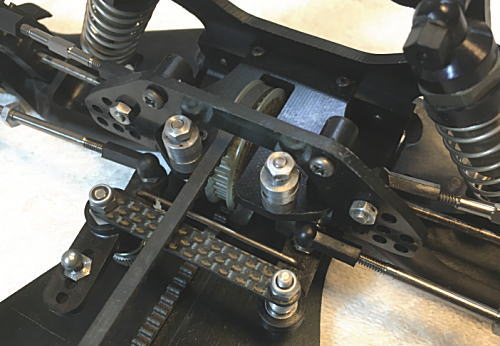

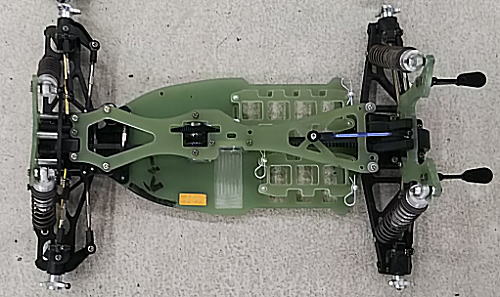

全体レイアウトの決定。

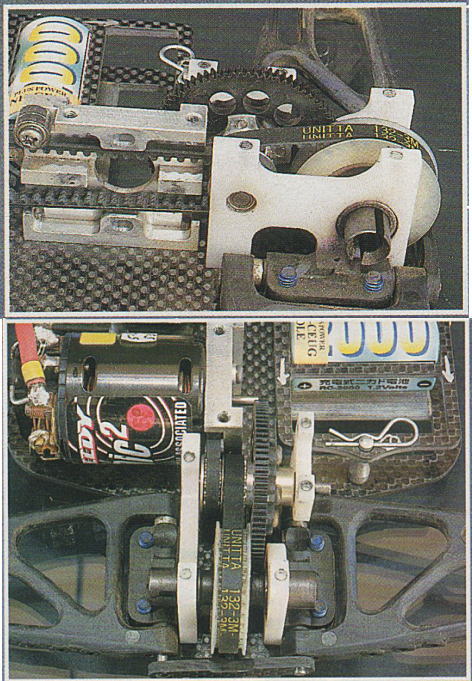

細くそして前後のオーバーハングを短くする為には、駆動系のレイアウトが

非常に大切となる。 駆動は2ベルトで出来る限り低くセットすると決めて

いた為に、どうしても前後のベルトの配置で幅を取ってしまう。

この幅が全体のレイアウトに大きく影響する、従来では前後のベルト位置が

かなり横方向に広がっている為に、どうしてもバッテリー等が広くなってしまう、

この幅が広くなると、デフの幅も広く、ひいてはドライブシャフトが長く取れない

と言うこととなる。

89年の世界選手権のマシンではナロー化の為に、バッテリーの配置を4−2

の変則的な方法で搭載し、大顰蹙を買った苦い経験がある。

そして、ベルトは出来る限りセンターへ寄せたい、これはシャーシの捩れに影響

を与える。 1ベルトにしてセンターに通す方法も模索したが、他に色々と

不具合が出る為に、これは却下。

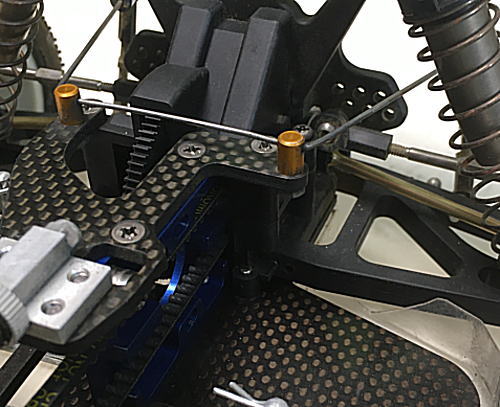

そして試行錯誤の結果、辿り着いたのがモーターマウントとモーターの間に

ベルトを通す方法である。

これはわたしにとってはコロンブスの卵であった。 何ヶ月もの間ベルトやプーリー

と睨めっこをしながら、配置を考えていたのだが、どうしても希望の位置に配置

する事が出来なかった。しかしこの方法だと一気に私の不満が解決した。

まずベルトはリアはほぼセンターに配置出来、フロントも5mm程度のオフセット

で済む、そしてモーターもかなりセンターよりにセットが出来る。

これがMX−4の一番の発見だったと思う。これにより他に色々な利点が

出てきた。 メインシャーシは予想通りに狭くする事が可能となった。

これで全体の主な寸法を決める事が出来る。 バッテリーの配置を決める

バッテリーは、私は4−2で積む事が一番良いと思っていたが、あえて右側

には、6セル分のスリットを取り、搭載位置で前後の重量バランスを調整

する事も可能となった。

バッテリーの4−2に関しては、多くのチームメンバーからの反発もあったが、

私が理由を聞くと、バランスが悪そうと言う。 何も分かっていない。バランスと

言うならば3−3で搭載すると、片方はバッテリー3セル約150g、しかし反対

は、モーターある。モーターの重量は約150g これを単純比較すると左右で

300g対150gの比率となる。勿論モーターは少しオフセットされるために、

バランスは少し変るが、4−2だと200g対250gとかなり近くなる。

また、バッテリーの横方向の積み方で、もっとバランスが取れる。この原理が

分からないのか? 多くのユーザーは既成観念に捉われている。

私は他社が採用して無い事を幸運に思った。

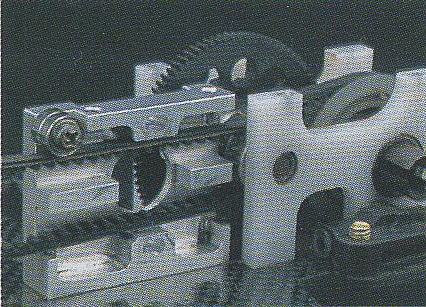

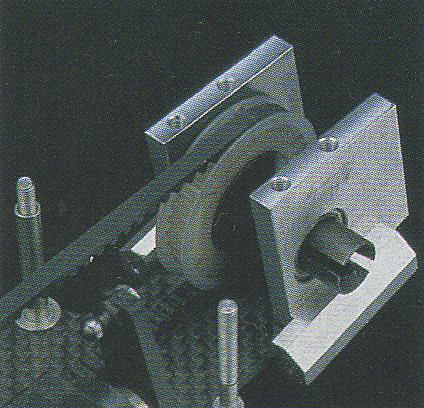

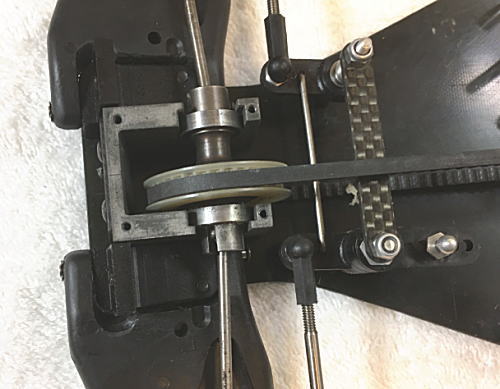

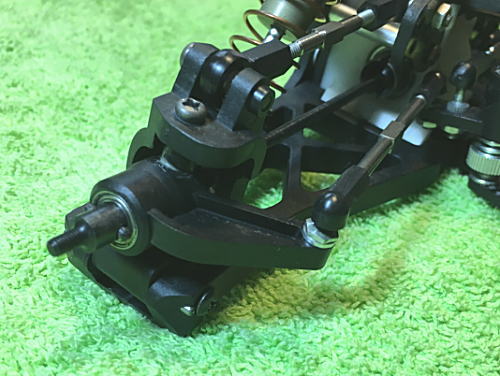

概ねシャーシのレイアウトが決まると、前後のバルクヘッドやデフに取り掛かる

デフはベルトのオフセットが少ない為にかなり狭く出来る。そうするとバルク

ヘッドの幅も狭く、アームは長く取れ、またユニバーサルも長くする事が可能

となる。 アームが長くなるとバンプでの角度変化が少なく、安定する事と

ストロークを多く取る事が可能となると考えた。

アームは、最終的には成型をするが、成型をしてしまうと変更が難しい為に

まずはNC加工品でテストをする事とした。

駆動系もプーリーを新規に製作しなければならないがこれも成型の為に

とりあえずは従来のものでテストを開始した。

モーターマウント、バルクヘッドが出来た所で、メインシャーシを試作して

走行テストが出来る様になった。 ここまでに約3ヶ月要し開始は、年明け

96年となった。

とりあえず走行可能となったプロトは、公にはしたく無い為に、早朝や深夜に

谷田部アリーナでテストを繰りかえした。 従来のYZ−10との比較を中心に

テストを繰りかえしたが、部分的には良い箇所は多くあったが、全体としては

煮詰まったYZ−10を上回ることは非常に難しかった。

当初は多くの細かいパーツ等は、YZ用を使用していたが、順次成型に取り

掛かっていかないと間に合わない為に足回りのステアリングブロックやハブキャリア

等を優先して、決定をした。 足回りのベアリングは、6×10を採用した。

これは、従来の5mmに比べ幅が狭く、ボールの数が多い為に、軸間が少し

広く取れ、シャフトのガタが少なくなる事、またシャフトは6mmとなる為に強く

なるメリットがある。

構想がまとまったところで、テストカーを製作。 走行テストの開始となった。

当初は、すべてを一新するのでは無く、まずは駆動部分とリア部のみ変更し

フロント部は、YZ−10のパーツを多用して、比較しやすくしてテストを開始。

すなわち、フロント部はYZ−10、そしてリアーが新設計のものとなり、比較が

出来る。

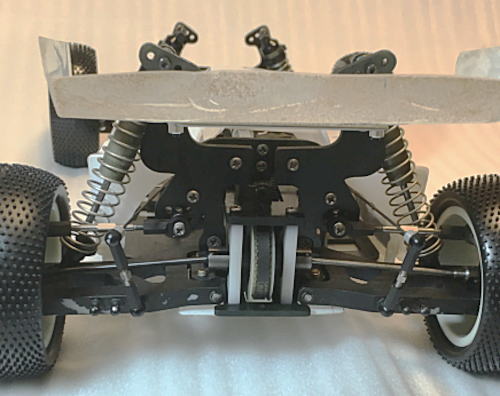

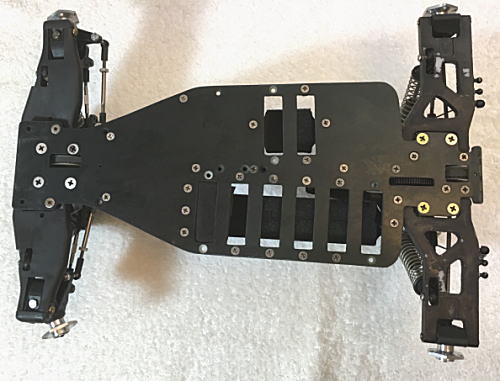

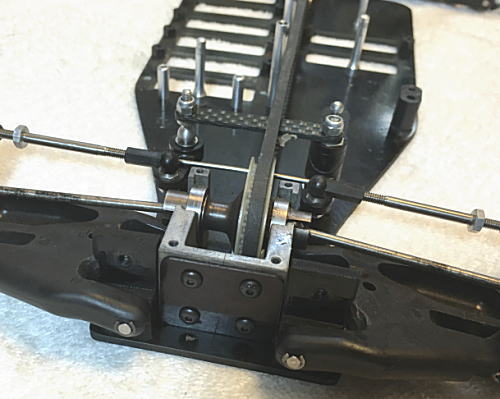

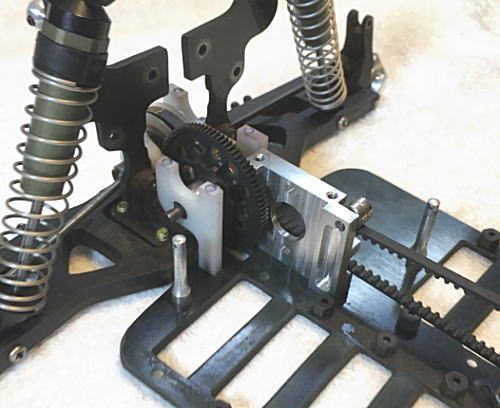

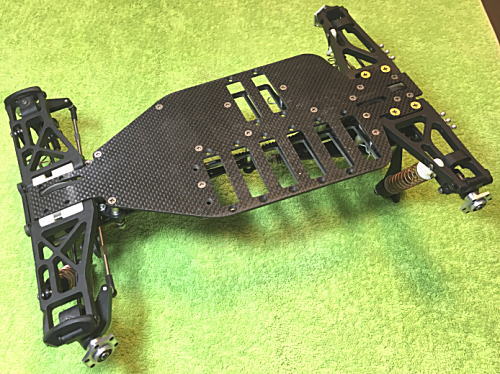

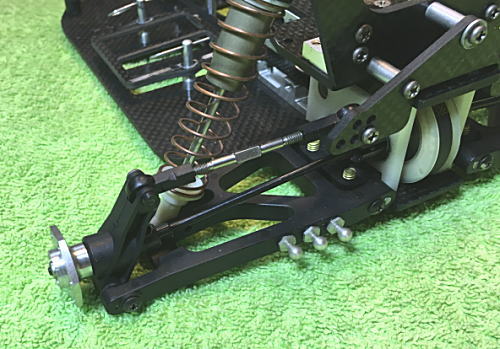

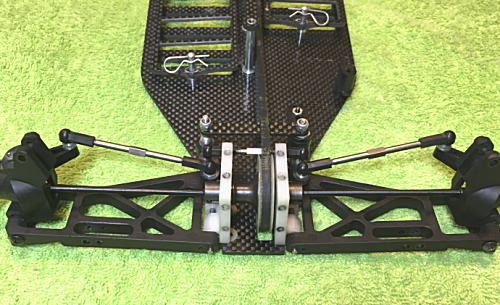

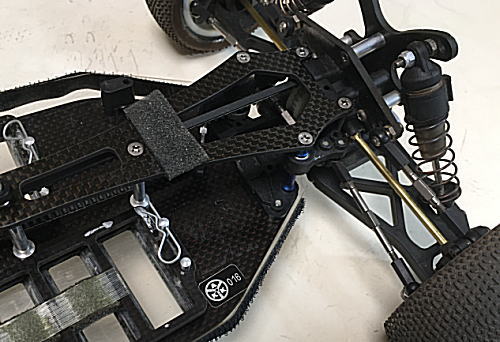

走行テスト1号車

シャーシ、ショックタワー、アッパーデッキ等は、グラスFRPで手切りで製作。

バッテリースロットは、右6セル、左2セルで、バッテリーの配分を変えて

バランスを調整する事が出来る。

フロント部はYZ−10のものを流用。 デフの幅が狭くなった為に、バルク

ヘッドを切断して幅を狭くする。 これによりユニバーサルを長く出来る。

ステアリングブロック等やタイロッドもYZ−10を流用。 ハブは六角でセンター

ボルトで固定する。

駆動系は新設計の為、マシンカットで製作。

フロントベルトがモーターとピニオンの間を通る様にする事でモーターをセンターに

寄せることが可能。

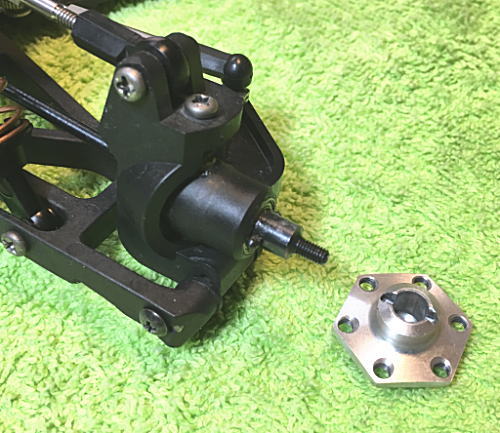

リアーデフの幅も狭くする事で、ユニバーサルを長くすることが可能。

ホイールハブを採用する事で、ホイールの振れを防ぎ、またオフセットを大きく

するホイールでより長いユニバーサルを実現、これは駆動ロスの軽減となる。

リアーアームも長くなりギャップの走破性も良くなる。 アームはナイロンの削り

出し。

ホイールも軽量、およびオフセットの関係で新設計。

駆動系、及びリアー部のテストが進み、かなり良い感触を得られる様になり、

次にフロント部に取り掛かる。 新システムのフロントを採用したモデルが出来、

テストを続け、今度はレースが行われる現地へ持ち込んでテストを開始する。

****************************************************

****************************************************

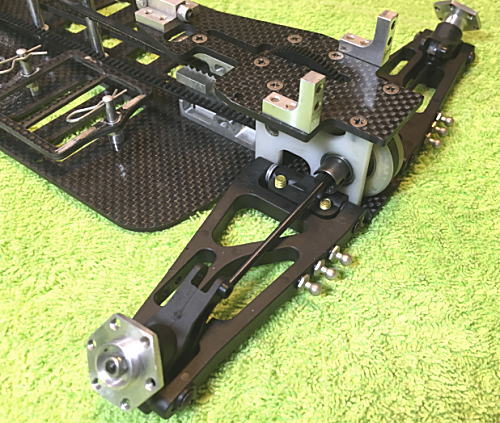

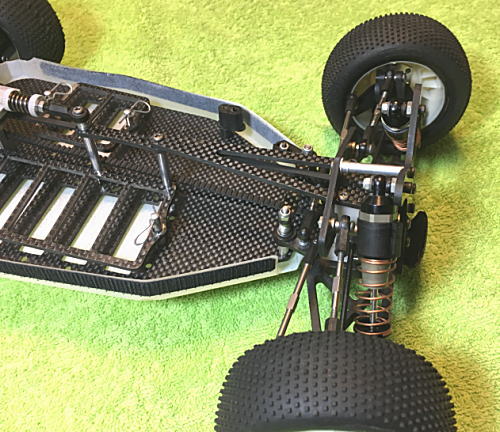

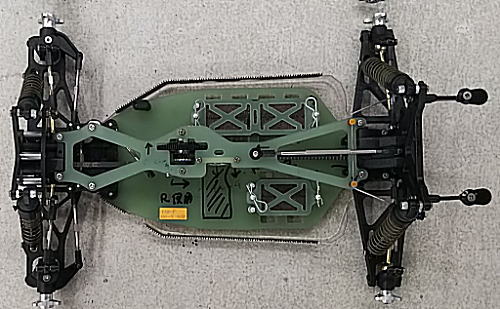

1997年4月始め、ほぼ最終型ともいえるプロトが完成し、国内でのテストに

続き現地でもテストを開始する。 5月には同じコースでプレワールドが開催される。

プレワールドでは、まだ使用せずにレース前後でテストをする事とした。

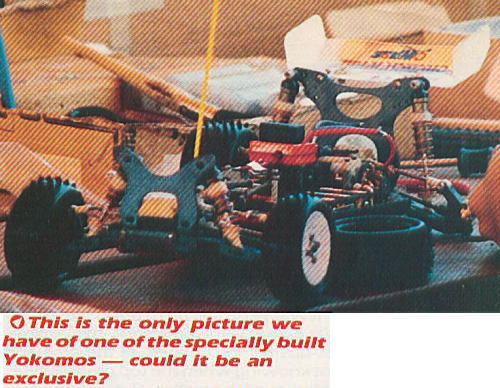

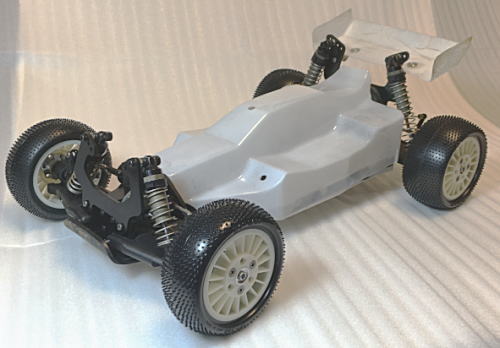

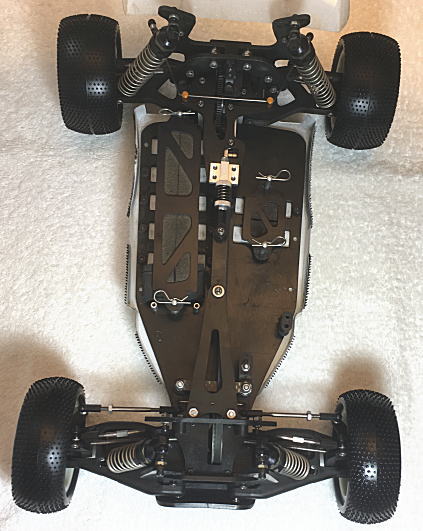

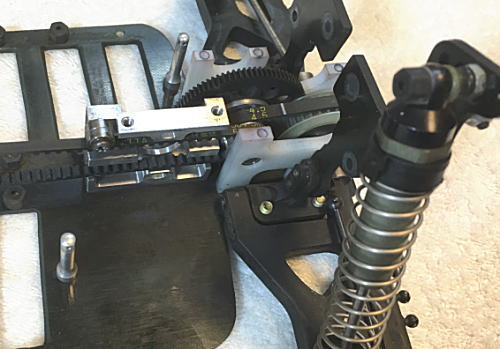

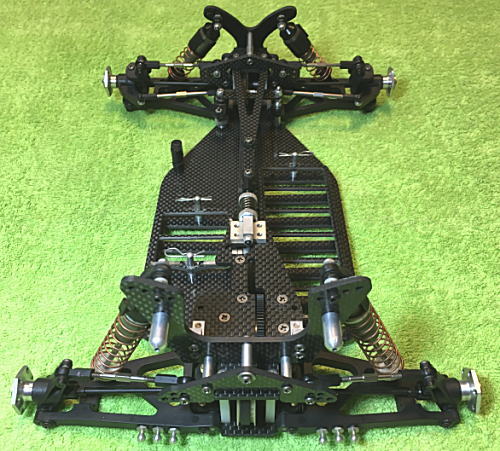

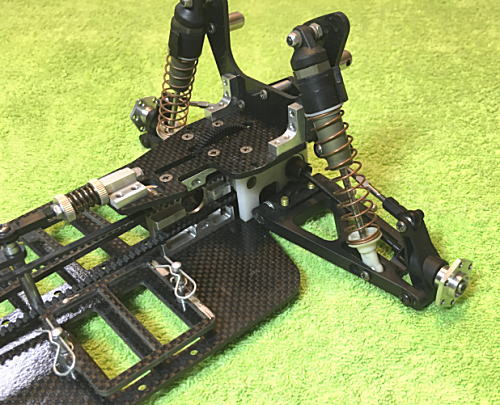

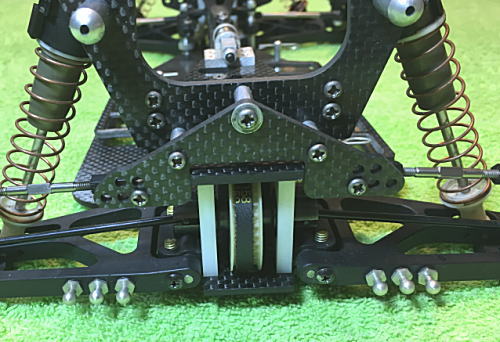

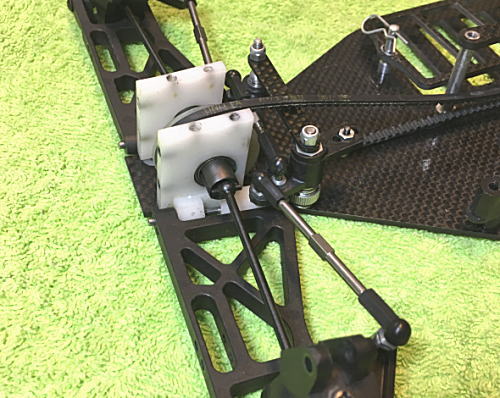

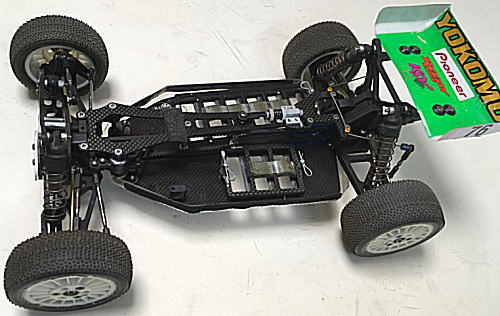

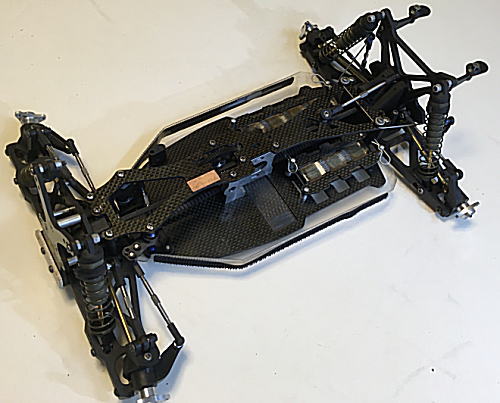

ほぼ最終型となった、MX−4

細部にわたり、見直しをして細かい変更を加えてきた。

リアー部の大きな変更は、アッパーデッキ、ショックタワー

アッパーデッキの形状変更

ショックタワーも簡素化しメンテも簡単で早く出来る様になった。

アーム及びハブキャリアは成型品が完成。

フロント部は、従来のYZ−10の流用から、新設計のものとした。

サスマウントもリアーと同じくナイロンでマシンカットとする。

アーム、ハブキャリア、ステアリングブロック等も成型品が完成。

バルクヘッドは、サスマウントと一体の為、スキッド角の変更が出来ない為、

色々な角度のものをテストした。 最終的には強度を持たせる為に、アルミ製

とした。

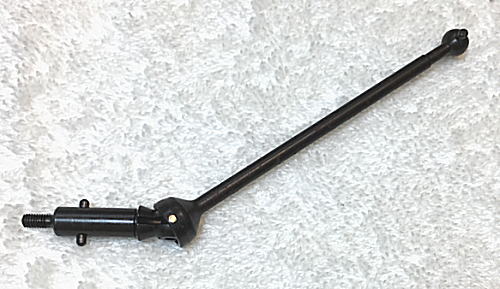

ユニバーサルシャフトは、従来より RC−10に使用していた、MIP製のものが

大変良かった為に、これを製作しようとしたが、これはMIPが特許を申請して

いるとの事で、MIPにお願いして特別に製作して頂いた。

成型パーツは、まず足回りから開始、ハブキャリアやアームの試作が完成。

フロント部の製作が出来、ほぼ最終モデルに近づいた。

5月始めには、世界選手権と同じコースでプレワールドが開催される。

この後、世界選手権まで、ほぼ3ヶ月最終のテストとなるだろう。

世界選手権では、20名位の多くの選手にサポートしなければならない。

マシンやパーツを準備するのには、2ヶ月位を要する。

これまでは、殆ど未公開で開発を進めてきたが、プレワールドではまだ使用

せずに、プレは従来のYZ−10Wを使用する事とした。

世界選手権では、直前にコースの変更が行われる。 やはりコースの設定は

自分達に有利な様に設定される筈だ。 私はLOSIの地元である為に、

有利なジャンプが多いコースが設定されると読んだ。

YZ−10は、あまりジャンプは得意では無い、その為にMX−4は、ジャンプを

重視して設計をした。 これらの性能を見せたくなかった。

ほぼ最終仕様となったプロトタイプ、現地に持ち込んでテストをする。

++++++++++++++++++++++++++++++++

プレワールド ← レースレポート等 廣坂物語 Vol.74

++++++++++++++++++++++++++++++++

プレワールドでは、両クラス優勝という結果となったが、これは有力選手は皆

結果よりもテストを重視する為に、結果はあまり重要では無い。

我々も本番ではコースも変更されるが、土や路面状況はある程度把握する

事が出来る為に、タイヤや時間によると面の変化や、荒れ状態等を観察

する事に重点を於いた。

そして、レース終了後は、約一週間現地に残りテストをした。大半の選手は

帰ったが、一部の選手は残りテストをしていた。

あと本戦まで3ヶ月、今回のテストで得られた結果で、多少の改良を加え、

本戦用のパーツ等を手配しなければならない。

そして、7月には再度現地にて、最終テストを行い、サポート選手用の

セッティングシート等を作成しなければならない。

帰国後、本戦用のマシンのパーツの製作に取り掛かり、ほぼ最終モデルが

完成した。

いざ本戦へ!

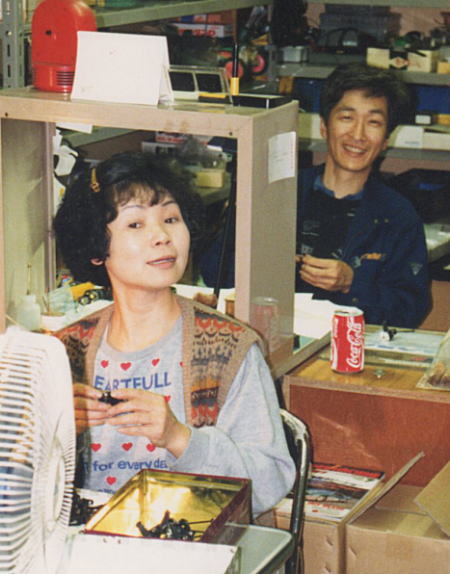

準備を整え約2週間前より現地に入る。今回は大変力強いサポーターの

ママとマネージャーのミユキが同行してくれる。 ホテルも昨年のオンロード

世界選手権のコースと近い為に、2年越しに同じホテルに滞在。

CHINO MOTEL 小さなモーテルだがコースまで10分位と近く、

また隣には大きなマーケットがある。

このホテルは中国系の夫婦が経営し、我々に大変親切で、色々と援助を

してくれた。2年間の内6ヶ月位は滞在しただろうか?別に一部屋を空けてくれ

冷蔵庫や色々なものを貸してくれママの調理部屋とした。

そしてママは日本同様我々の炊事洗濯等の面倒をみてくれる。日中我々は

コースへ行っている間も、一人でショッピングカートにぶらさがり、悪い足を

引きずりながらスーパーへ買い物に行く。 ママは英語は殆ど話せないが、

ちゃんと買い物をしてくるのには驚いた。

レジでお金が足らなくて返品したり、色々とトラブルはあった様だが、そこは

持ち前のずうずうしさと関西のオバタリアンの心意気で押し通した様子。

でも時間とともにスーパーでも人気者になっていったようだ。

ママはコースには一度も来ないでホテルで食事等を用意してくれた。

お昼はおにぎりを一杯作ってくれた、特に外国選手は喜んで食べていた。

レースは見るのが怖いと一度もレース場には来なかったが、最終日の

決勝で2ラウンドで優勝が決まり、最終ラウンドは安心して見られると

言う事で、皆がママを連れて来いと言う事で迎えに行ってくれた。

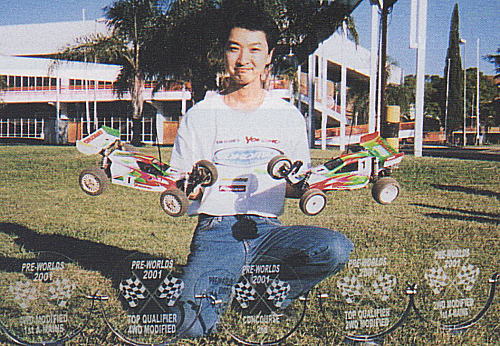

ママが海外レースに来るのは、89年のオーストラリアについで二回目だが、

勝利の女神の様で、オーストラリアでは、2WD、4WD両クラスでTQ、優勝の

パーフェクト、そして今回は両クラスTQ、そして2WDは3位、4WDは優勝という

快挙を成し遂げた。

とにかくレース中は普段と変わらない生活が出来る様にしてくれた。

そして皆の大変大きなサポートのお陰で、最高の結果を得ることが出来た。

特にランチピットショップのマネージャーは、我々はライバルであるにもかかわらず

大変好意的で、事前のテスト等でもコースを開放し協力して頂きました。

レースは無事終了したが、MX−4にとっては、これからが本当のスタートと

なる。これから市販に向け色々と検証して、テスト、改良をしていかなければ

ならない。今回のプロタイプは、殆どがNCの加工品でこれでは市販は出来ない。

世界選手権 ← レースのレポート等 廣坂物語 Vol.74〜76

*****************************************************

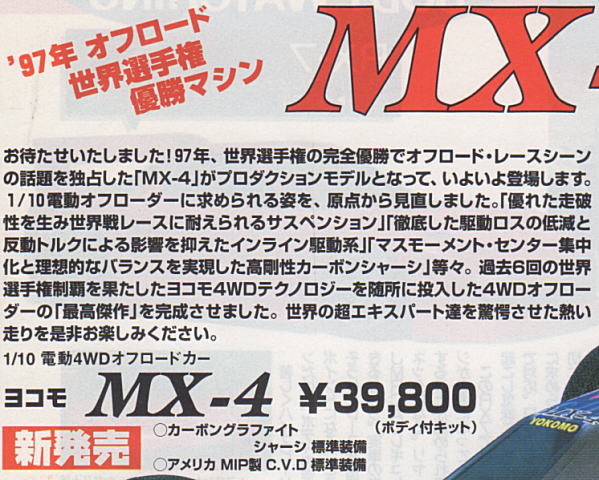

MX−4 ワールドチャンピオンレプリカ 発売

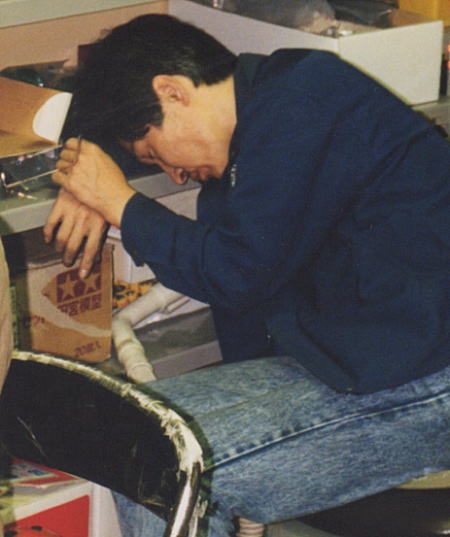

MX−4は、プロダクションモデルの製作を進めると同時に、レプリカの販売を

求める声が大きく、また市販モデルは成型パーツが多くなり、かなり仕様が変る為、

50台限定で、私が組立をして発売をする事とした。

価格は15万円と大変高価だが、発表と同時に完売していまった。

しかし私にとっては大変な作業で、大変後悔した。 しかし何とか50台を

完成させた時には、レースとはまた違った大きな喜びがあった。

最後はママの手を借りた。

****************************************************

MX−4の発売

1997年8月 ようやくオフロード世界選手権が好成績を持って終わることが

出来、次は、MX−4の市販バージョンの開発をしなければならない。 しかし

時代はすでにツーリングに向っている。 同時にツーリングのモデルチェンジにも

とりかからなければならない。1998年は世界戦のテスト大会としてオンンロード

世界選手権時にノンタイトルだがツーリングのワールドカップが開催される事となった。

この世界戦帰国後すぐに、オンロード全日本選手権が新潟、続いて岐阜で

オフロード全日本選手権、ツーリング24時間耐久レース、ツーリング全日本

選手権が川場、1/10オンロード全日本選手権が新潟、そしてケイルDTMが

ドイツと目白押し。体が幾つあっても足らない。 今年もオン、オフ合わせて5種目

のレースをこなさなければならない。

MX−4等レース用のプロトタイプは、殆どが私の独断で設計、製作をする事が

出来る。これはまずレースに勝つ事が目的の為である。 しかし市販バージョンと

なるとまず売れなくてはならない。そして耐久性や見た目や様々な要素が必要となる。

その為に、営業や製作そして資材等多くの意見を取り入れなければならない。

市販車を売り出すと我々はこれでレースに参加しなければならずポテンシャルを

落とす事は出来ない。

何度か会議を持ち、夫々の立場から意見を出し検討を進める。そして最後まで

決められ無かったのがバッテリーの搭載方法だ。 私はツーリング等でも4−2の

セパレートが良いと主張をしてきたが、これには反発が多くあった。多くのメーカーや

ユーザーは、セパレートは3−3を採用しこれが定着しているという。そして4−2

という変則的な搭載法は一般には受け入れられないだろうという。

勿論そんな事は私は百も承知している。 しかし私の考えでは、4−2は大変

大きなメリットがある。そしてここだけは譲りたく無いと頑張ったが、多くの反対があり、

結局は私の主張は通らなかった。最大の妥協として、プロトはバッテリーのスロットは

右に6セル、左に2セルだったが、これを右5セル、左3セルにする事となった。

これは、3−3、そして2−4もどちらも選べる最良の方法だと思われたが、実は

これには私は納得出来ない理由があった。 左に3セルを積むとメカのスペースが無く

なり右側のスペースがなくなり、バッテリーの前後位置の調整も少なくなる等、私の意に

反する。しかし市販品に関しては、私には絶対的な権限は無い。妥協するしかない。

他にも色々と自分の趣旨と異なる部分があったがとにかく市販をする事が大事だと

作業を進め、発売に踏み切った。 この時点でプロトタイプに比べかなりポテンシャルを

落としたと思ったが、レース用はまたこれからこれをモディファイすれば良いと諦めた。

そして今度は、これをベースとしたツーリングを製作しなければならない。 今はもう

オフロードは下り坂となり、皆の目はツーリングに向っている。 我々もこちらを重視

しなければならない。

ここからはツーリングの開発に全力を注ぐ事となる。 オフロードは次の世界選手権

までは大きな大会の予定は無い。全日本選手権レベルだとMX−4プロダクション

モデルで十分に戦えると思った。

かなりの時間を経てようやくMX−4の発売にこぎ着けた。当初はかなり評判が良く

売れ行きも良かったが、私達が予想した程の売上は無かった。

もうすでにオフロード人気が終わったかに思えた。 日本ではレースはツーリングが

多くなりオフロードのレースはどんどんと少なくなって来た。

またアメリカでは、もともと4WDはあまり人気が無く、レースも選手権位で通常の

レースは2WDとトラックで行われている。

ヨーロッパでは4WDは人気はあるが、ヨコモではあまり強い販売網が無い。

3年をかけ開発を進め、自分では最良の結果を出せたと自負したが、これが販売に

結びつかない事に少しがっかりした。 何とか自分達でも宣伝をしようとしたが、レース

以外ではほとんどアピールする場は無く、またレースも殆どがツーリングとなっていった。

この時始めて私達の仕事は、レースに勝つ事では無く、車等が売れて会社の売上が

上がる様にしなければならない。と認識した。

そしてツーリングは、価格を下げ量産をする為に、樹脂成型を多用する様に指示が

あった。元々MX−4は、多くのパーツをツーリングに共用出来る様にとの事で設計を

進めてきた。足回りや細かいパーツ等は特に大きな問題は無いが、メインシャーシを

成型にしたいと言う。これは非常に難しい、メインシャーシは今まではカーボンのNC

加工の為に、テストも簡単で、直ぐに変更する事が出来た。

これまでのレース用プロトタイプでは大変多くの材質や形状で製作し、テストを進めて

来た。しかし成型シャーシとなると、型の製作にも大変時間が掛かり、また設計の

データー作成にも多くの時間が必要となる。我々には全くのデーターが無く目測で

製作しなければならない。

ツーリングにとっては、メインシャーシは一番重要な位置づけとなる。 大失敗を

する危険性を持っている。 一度作ってしまうと簡単に変更出来ない。 そこで

我々は危険を避けるためにまずはツーリングでは無く、ラリー車として発売する

事とした。 そしてこれをベースとしてツーリングに移行させる作戦とした。

ラリー車では、レースに使用しなくても問題は無い。

かなりの時間を要したが、何とかラリーの発売にこぎ着けた。 MR−4ラリーと

名づけられ、珍しく頭の”Y”が消え、”M”となった。このいきさつは私は知らない。

そしてツーリングとしてのテストも開始した。 ラリーは成型樹脂を多用しビギーナー

向けとしかなり安い価格で発売された。 我々はこれに部分的にアルミパーツ等を

追加し、ツーリングとしてのテストを開始した。 テストを始めると予想以上に良く走り、

樹脂の柔軟性がかなり良いフィーリングで大変走行させやすい事が分かった。

そして早速レースにも参加する事が出来る様になった。 シャーシの柔軟性とアッパー

デッキを追加する事で、剛性を調整出来る様にして色々な路面に対応出来るようにした。

MR−4 TCとして、LRPレースにてデビューし、ワンツーフィニッシュとなり皆を驚かせた。

ツーリングはタイミングも非常に良く、生産が追いつかない位の売れ行きとなった。

しかしこの影で殆ど出番が少なくなったMX−4に私はより深い愛着を感じる様になった。

1998年春 ようやくMX−4のプロダクションモデルが完成し発売する事が出来た。

MX−4のネーミングは、世界選手権の時にアメリカ人のチームメイトが名前を

付けたいと言い、ステッカーまで作ってくれた。 まさみ、まさあきの”M”を付け

未定の”X”そして4WDの”4”で、MX−4が良いといった。

レースでも車名があった方が宣伝になる。私は独断で仮名と言う事でMX−4と

名乗った。

市販に当たっては会議等で名前を決定するが、レース後雑誌等でこの名前が

定着してしまった為に、このまま製品名としようと決まった。 ヨコモ製品で頭文字に

”Y”が付かない、数少ない名前となった。通常は殆どが社長が命名するが、

私が付けたのは、YRX−10と、このMX−4だけである。

かくして MX−4は市販に販売にこぎ着け、新たな一歩を踏み出した。

そしてこの中で来年(1999年)のオフロード世界選手権はフィンランドで開催さ

れる事となり、大きな不安が襲って来た。 今の現状で果たしてレースに参加

出来るのだろうか・・・?

*******************************************************

*******************************************************

*******************************************************

2024年05月18日 更新 (続)

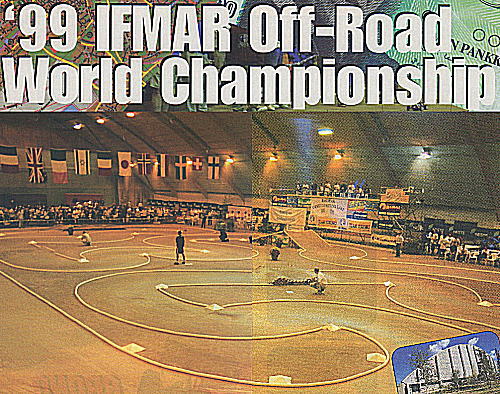

私達の最大の屈辱のレース、1999年オフロード世界選手権(フィンランド)

1998年MX−4の市販モデルの製作に取り掛かるが、近年はツーリングカーの

流行の勢いが激しく、各国で選手権が始まり、世界選手権の開催も視野に入って

来た、勿論ヨコモでも多くのツーリングカーを発売してきたが、周りのエスカレートに

追従すべき、新製品の販売にせまられた。 そこでMX−4ベースのツーリングカーを

製作する事となった。

量産モデルは、コストを下げる為に成型樹脂を多用する事となり、オフロードに

先駆けでツーリングを優先する事となった。そして1998年には、MX−4の量産

モデルも発売され、翌1999年にはツーリングも発売された。

時代は一気にツーリングに向い、オフロード人気は下降を辿るようになった。そして

今年1999年はフィンランドでオフロードの世界選手権が開催される。勿論私達は

ディフェンディングチャンピオンとして参加すべきと考えたが、多くの時間をツーリングカー

の開発やレースに取られ、オフロードには全く手が付けられない状態であった。

本来なら世界選手権はプロトタイプを用意するのだが、全く時間が取れず何も出来

なくまた、MX−4も量産モデルを発売したばかりで、会社よりそのまま使用して

欲しいとの要望もあった。勿論量産モデルでも十分な戦闘力がある事は認めていたの

だが、成型パーツは型の都合で後から強化するのは、型を削ればよいので比較的簡単

だが、あとから軽量するのは難しい為に、当初はかなりパーツ類は軽量から始めた。

そして一部のパーツは強化が必要と考えたが時間的は余裕は無かった。

そしてフィンランドでの世界選手権は、一時不参加も考えたが、やはり逃げたく無い。

そして自分のプライドにかけても参加すべきと思い、参加を決意した。 しかし事前の

1998年後半から、直前までほぼ毎月海外や国内でツーリングカーのビッグレースが

続きテスト、練習等は殆ど出来ないままフィンランドへ向った。

迎えた世界選手権、やはり世界選手権は甘くは無かった、私の悪い予感は的中した。

コースはインドアだが大変に大きく、また今までに無かった大きなジャンプが複数あった。

予選が始まり正美は健闘するが、ビッグジャンプの着地でリアのサスマウントが破損し

リタイア事前に私が一番憂慮していた所だ、しかし何も対策が出来なかった。

そして予選が進み、再度同じトラブル、予選5回中、2回のリタイア、ポイント制での

2回のリタイアは致命的だ。 そして結果は予選Bメイン。

私達が1987年に世界チャンピオンを取って以来、23回の世界選手権に参加をして

きたが、初めてAメインを逃してしまった。 私は事前に何も出来なかった自身に不甲斐

無さを感じ大変情け無くなった。今まで勝ち続けてきたおごりもあっただろう、しかし、

もうまわりの環境も大きく変って来た。

そして1987年以来ビッグレースにおいて、初めて観客席からAメインのレースを見ると

いう、メカニックとして最大の屈辱を味わう事となった。

私はもうこれが限界かなと感じた。長年持ち続けて来たチャンピオンの称号も途切れた。

正美も同感だった。そして、もうこれでビッグレースからは引退しようと決心した。

新チャンピオン ユカ・ステナリ (LOSI)

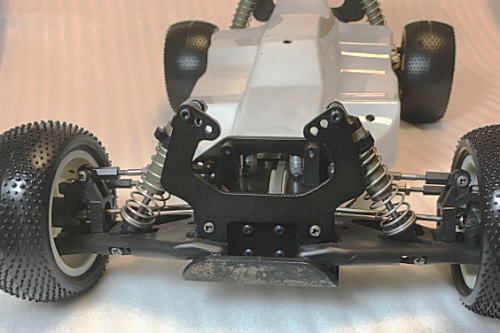

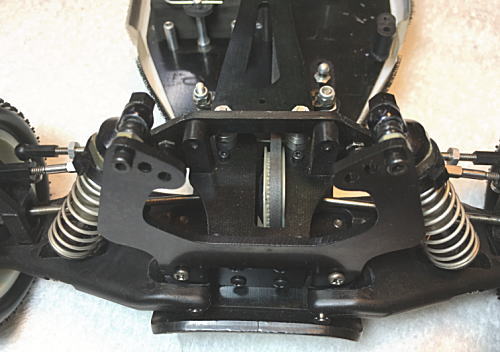

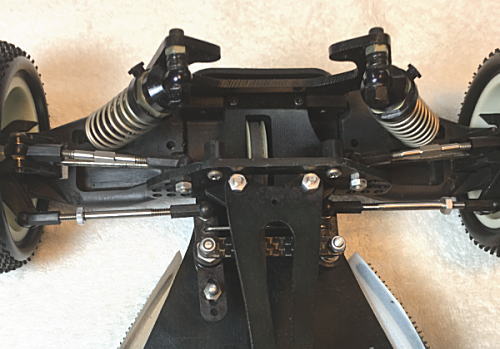

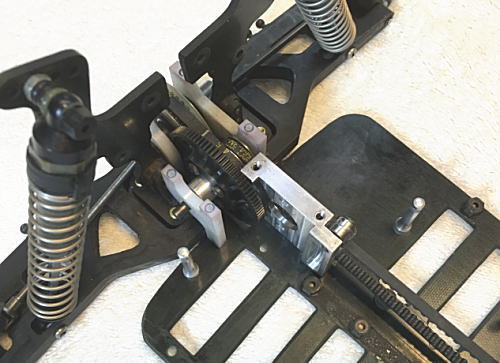

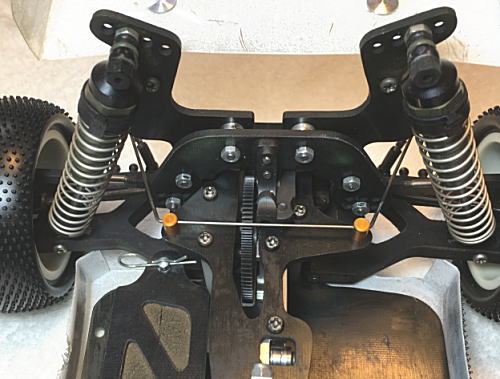

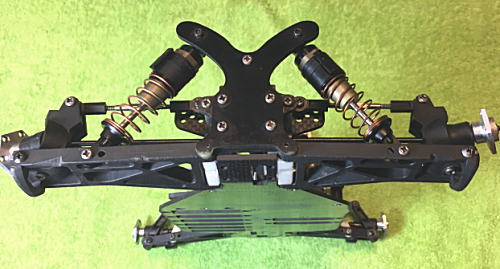

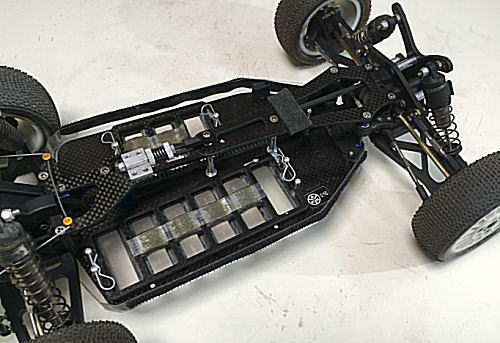

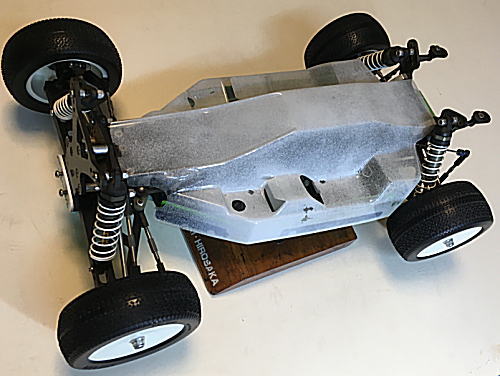

1997年チャンピオンカーと今回のマシン

殆どノーマル仕様のMX−4

前後バルクヘッドは樹脂成型。

サスマウントの強度に問題があった。

******************************************************

******************************************************

2WDレース

通常オフのレースは、2WDから始まり、4WDは最後になるのだが、今回は何故か

4WDが先に行われ、2WDは後となり、2WDレースの開始となった。

我々は4WDの事しか考えていなくて2WDは全く頭には無く、テストも練習も全く

何もしていなかった。2WDは我々にとって消化レースだった。

そんな中レースが開始されると、やはり正美は集中し健闘を見せる。全く期待は

していなかったが、予選を3位で通過、ただ上にはマークとブライアンがいる、この

二人には2WDでは太刀打ち出来ない。しかし運命とは不思議なもので、この

二人が競い合う中正美は棚ボタとも言える、勝利をしてしまった。

決勝の最終ラウンド、優勝がかかった一戦、レース中盤マークとブライアンが激しく

競り合い、クラッシュしてしまい。正美が独走状態になった。その後の正美の走行は

かつて見た事が無い消極的な走りでジャンプは殆ど飛ばない、ゆっくりと走行する

姿は、今でも私の脳裏にはっきりと写っている。

一時は引退を考えた私達だが、神はそれを許さずもう少し頑張れと褒美をくれた

のだと感じもう一度頑張ってみようと思った。

今回は結果的にはハッピーエンドとなってたが、私は釈然としない後味があった。

長い帰路の空の旅の間、ゆっくりと考えた。 このまま辞めるのは簡単だがたぶん

一生悔いが残る、そしてこの様な尻切れトンボでは正美にも申し訳け無いと考え

再度振り出しに戻り、挑戦をしようと決心した。

私はおもちゃを作る為にヨコモに入ったのでは無い! 世界一のマシンを作るのだ。

そしてもう一度MX−4を表彰台の一番上に登らせてやる。

******************************************************

******************************************************

******************************************************

2024年05月18日 更新 (続)

新たな出発。

一度どん底に落ちたものは強い! もう失うものは何も無い。 最近では守りに

入り、初心を忘れていた。 周りの期待もどんどんと薄くなってプレッシャーからも

解放されてきた。

ここでもう一度初心に戻り改めて世界に挑戦しようと決心した。そしてその為には

今の自分の立場がなくなってもいい。 もう周りは見ない。

そして翌年(2000年)には、谷田部アリーナでオンロードの世界選手権の開催

が決まった。まずは予定には無かったオンロードの3種、1/12、1/10、そして

ツーリングカーすべてを新しく製作して、世界の頂点を狙う。

特に1/10は世界選手権は最後の大会になる為に絶対に落とせない。

もう周りの事は一切考えない、自分の思った通りに爆進した。

そして、2000年オンロード世界選手権

予告通り、1/12、1/10、ツーリンカー3種目すべてTQを獲得、そして1/12と

1/10優勝、最後のツーリングではアクシデントで正美は3位となったが、原選手が

優勝してくれて、ツーリングカーで初めての世界一を獲得。

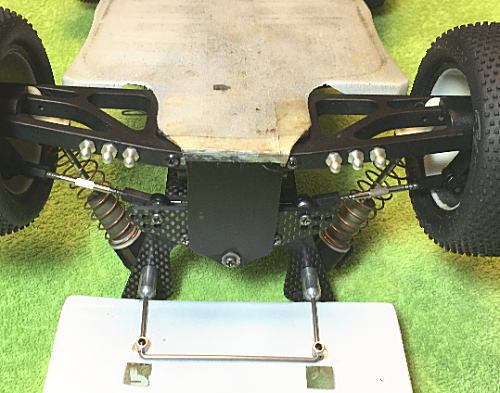

そして次は、2001年の南アフリカでのオフロード世界選手権だ、雪辱を果たす

為にMX−4を再度一から見直し、プロトタイプの製作に入った。

約10ヶ月の間に12種のマシンを製作しテストをした。

プレワールド 参加

そして6月、10月に開催予定の世界選手権が行われる南アフリカでの

プレワールドに参加する事となった。

マシンもほぼ満足が出来るものが完成し、現地での最終テストとなった。

レースは予想通り、前回フィンランドの覇者のユカ・ステナリと激戦となったが、

正美のTQ、優勝となった。 今回のコースは前回と同じ様にジャンプが勝負と

なった。 長いストレートの終わりに5連ジャンプがあり、これを一回で飛べるか?

勝負の分かれ道となった。 殆どの選手は2回で飛ぶが、正美とユカ選手のみが

一回で飛び、この成功率が勝負の決め手となった。 MX−4プロトは上手く

飛んでくれた。

アメリカへ最終テストに..

そして9月には、アソシのドライバーと合同テストをするためにロサンゼルスに向った。

ここでとんでもない事態に...

約10時間の飛行でぐっすりと眠り、機は着陸態勢に、ああやっと着いたと思い

窓の外を見ると、何かいつもと違う風景、ロスの空港の賑やかさが無い、不思議に

思っていると、滑走路からエプロンに入った所でストップ、飛行機が連なって渋滞

している。 そしてどんどんと飛行機が着陸してくる。

何か異変を感じたが、機内には何もアナウンスは無く、CAもの姿も見えない。

乗客も皆不安そうに待機している。 30分程してやっと機長からのアナウンスが

あり、ここはロスでは無くカナダのバンクーバー空港だという、詳しいいきさつの説明

は無いが、ハイジャックがどうのこうのという事で、私は自分の飛行機がハイジャック

されたのかと思った、しかし機内には何も変化は無い。不安の中さらに30分が経ち

やっと機外へ出られるとの事。手荷物を持って一人ずつ出ろとの事。

機外へ出るとサテライトの両脇に警官がずらりと並び、その間をゆっくりと一人ずつ

抜けて行く。 そして何も訳の分からないまま待合室に行くと、大勢の人でごった返し

皆TVを注視している。 私達もTVを見て我が目を疑った。ビルに飛行機が衝突して

いるニュースが目に飛び込んで来た。これがテロだと分かったのはかなり時間が経ってから

だった。

空港職員もパニック状態で、何も分からない、しかし皆さんには適切に対処をします。

と繰り返すのみ。

私は直ぐに日本へ連絡し、事の状況を聞いた。そして現状を見ると、これは大変な

事だと思い、すぐにレンタカーを手配してホテルを予約した。空港内は殆ど身動き

出来ない程込み合っていた。とりあえず空港を離れ、ホテルに向った。ホテルに

チェックインをしたところ次々と電話がかかってきたが、もうすでに部屋は満室だった。

私達ももう少し遅そければ、ホテルに泊まる事は出来なかった。

あとで聞いた話だが、バンクーバーのホテルはすべて満室で、多くの人は空港や

協会、学校等で避難を強いられたそうだ。

それから毎日空港へ通い状況を尋ねるが、アメリカのすべての飛行機は暫くの間は

飛ばないとの事、そして問題なのは、機内預けの荷物が返って来ない事で、もう

飛行機はどこかへ行って分からないとの事。

これは大変な事になった、大事なマシン、そして工具等も一切がなくなってしなった。

三日経ってもまだ飛行機は飛ばず、多くの人は身動きが取れない。バスや鉄道で

移動する人も出てきた。 しかし我々は飛行機を待つしか無い。また荷物も心配だ。

そして待つこと一週間、やっと飛行機が少しずつ飛び出した。私達も日本から東京へ

飛ぶ飛行機の予約を取ってもらったが、このまま日本へ帰ってしまったら、たぶん荷物は

帰って来ないだろうと考えた。そして色々な所から荷物の行方を問い合わせて貰ったが、

サンフランシスコにあるとかロスにあるとか、全くはっきりとしない。

私は荷物を受け取るまでは日本には帰れないと、とりあえずロスに向った。そして

色々と手配をしてもらったが、ホテルに届けるといったまま、何も連絡がない。

ただひたすら待った。事件から二週間、もうこれ以上は待てないと帰国を決めた。

そして、帰国日の朝幸運にも荷物が届いた。

安心して喜んだが、もう今はテストどころでは無いと帰国の途についた。

世界選手権の開催が近づいてきたが、協会より通達があり、今回の事件は

世界的な影響が大きい為に中止となった。

私には折角の機会を逃してしまった事で残念に思った。

2002年世界選手権

2002年は通常ではオンロード世界選手権が行われるが、今回は昨年の予定と

同じ南アフリカでの開催の為に、昨年中止となったオフロードを前週に行うとの事、

しかもこれが発表されたのは、殆ど直前だった。私達はオンロードの準備をしていた

為に、オフは殆ど準備が出来ず、またオン、オフを続けて参加する事は大変に負担

が大きく、また力も分散するために、オフはキャンセルする事にした。

オンロード世界選手権 1/12ではTQ、優勝

折角出来たMX−4プロトも2度も世界選手権に参加出来なくなって大変残念に

思った。 しかし来年(2003年)は、アメリカでの開催、ここで勝てれば一番良い。

そして、2003年アメリカ、フロリダでのプレワールド、満を持して参加したプレワールド

優勝こそ出来なかったが、十分にパフォーマンスを発揮する事が出来、本戦への自信

となった。10月の本戦に向いさらに進化させる事にした。

2003年 会社の目は2004年に第一回1/10ツーリングカー世界選手権に

向いていた。 私に開発を依頼されたが、私は自信が無い為に断った。

しかし正美は、他のスタッフと一緒にGPツーリングに参戦する事となった。

私は、オフロード世界選手権を目指していたが、GP世界選手権の参加資格が

全日本選手権のAメイン進出者と言うことで、GPの全日本選手権にどうしても

参加しなくてはならなくなった。 そして折り悪くこの全日本選手権がオフ世界選手権

の日程と重なってしまった。その為にオフの世界選手権は断念しなうてはならなくなった。

これで、MX−4は、3度も世界選手権に参加出来ない事となった。私はもうこれ以上

機会は無いと悟り、退社を決意した。 二度もプレワールドに参加しても本戦の舞台に

上がる事さえ出来なかった、MX−4に私の力が及ばなかった事を深く侘びた。

しかし私に取っては、一番愛着を感じる相棒である事には間違いは無い。

完

*******************************************